Jeudi : Imaginez que les personnages de ces tableaux prennent vie. Que disent-ils ? Que se passe-t-il ?

Aide – demandez-vous : quelle est sa vie ? Décortiquez son style vestimentaire, sa coiffure, sa manière de s’asseoir si c’est au restaurant. Vous noterez ce que vous estimez être ses qualités, ses défauts, son métier, son rapport à ses parents, sa famille, son secret caché, ses ambitions.

Pierre-Henri (PH) – Je suis la baigneuse qui penche la tête sur son épaule, la tête ronde, la bouche en cul de poule. Je minaude un peu, en battant des cils, à cause d’un garçon qui n’est pas loin. Je porte un costume de bain qui laisse voir mes bras forts de nageuse. Depuis que je suis née, j’appartiens à la rivière, l’onde est mon amie et j’aime les marins d’eau douce, comme papa. Je lui fais les yeux en amande comme je sais faire, les yeux qui cajolent et qui attisent à la fois, c’est irrésistible. Le moment est doux de l’étreinte qui approche, il flotte un parfum vague dans l’air en suspension. Des gouttes perlent sur ma peau ainsi que des écailles sur le ventre d’un poisson miroitent au soleil. Je montre mes canines à qui veut bien, le garçon pas loin veut bien s’y attarder d’un regard furtif, par intermittence. Je sens qu’il est ferré, j’ai appris à pêcher très jeune. On m’appelle Mado, je préfère, plutôt que Madeleine, Madeleine Gauthier. Je viens de sortir de l’eau, mon corps souple et extensible repose sur le flanc, mes tentacules, bras et jambes réunis en bouquet. Il vaut mieux faire envie que pitié, maman disait, j’applique à la lettre son adage. J’ai noué mes cheveux en chignon pour la baignade. D’un moment à l’autre, je m’apprête à lâcher la bride qui les retient, en m’ébrouant d’un rire en cascade. Mon secret est là, dans la masse touffue de mes mèches blondes, la blondeur fait écran. Il y plongera bientôt son visage, j’aurai alors un noyé de plus à choyer, un naufragé à sauver, un homme à aimer, un pour tous, un pour tous les autres, ceux d’autrefois, ceux de demain, le premier et le dernier amour.

Elise – Elle a travaillé tout le jour la terre. Ses mains dans la terre. Le père aussi.

Ce jour là Robert a annoncé à Lucette que son frère arriverait pour s’installer dans la ferme, Il a dit cela, Robert, mi déterminé, mi tremblant, il craignait évidemment que Lucette s’énerve. Lucette ne dit rien. Elle sait qu’une bouche à nourrir en plus, et des bras à travailler en plus c’est le lot des allées et venue de la vie de campagne.

Le petiot a du bien grandir, il faudra lui apprendre. En fait pendant que robert appréhende ce déséquilibre, elle pense déjà à une nouvelle répartition des tâches. Le mettra-t-on aux foins ? peut être qu’on le mettre au tracteur, il faudra lui apprendre, et robert sera libéré pour réparer les clôtures, ou planter les pommes de terre dans d’autres champs ? Mais en est il une aussi moelleuse et riche que celle qui produit leur récolte ? et où va-t-on le coucher ? N’est ce pas encombrant de le faire dormir dans la salle à manger ? Ils avaient déjà fait ça, au début, au tout début de leur vie de couple, c’était amusant on se tenait chaud, mais quand il fallait faire chauffer l’eau avant le réveil de robert ou balayer la poussière de la nuit, ça réveillait tout le monde. Elle a la sensation d’un éternel retour, jamais la vie campagne ne se modifie, n’évolue comme elle l’aurait souhaité. Elle se laisse pourtant aller à rêver qu’un bras nouveau leur donnera des forces nouvelles.

Il n’est pas encore arrivé. Robert lui a dit qu’il avait bien grandi, était robuste et prêt à travailler. Pourquoi en ce cas ne pas offrir ses services de fermier dans les districts plus proches de la mer. Est il devenu beau ? Ce genre de bestiau ça va vite vous ramener une fille du coin. Lucette évalue avec sévérité et détermination celles du hameau et du canton quoi feront l’affaite. Pas question que Sara ou Anne jettent leur dévolu sur le nouvel arrivant.il faut le former, l’aguerrir, le guider. Qu’il soit dans leur camp et dans leur vertu.

Lucette , ce n’est pas quelqu’un qui veut tout commander, elle veut juste que la paix soit solide, que les fruits poussent et que la ferme tourne. Pas d’autre ambition. Mais il y a toujours dans les cultures et les climats quelque chose qui menace de ne pas tenir debout. Elle voudrait juste avoir plus de terres, pour être sûre que tous habitent et vivent non loin, aient de quoi manger. de quoi manger. c’est son obsession calme qui passe dans ses yeux ce soir pendant que les couteaux font crish crish. Des terres et des maisons pour accueillir les femmes et les enfants nouveaux. Et pour nourrir tout le monde.

Mais pas d’inquiétude, on tiendra bon.

C’est cela sa coiffe, elle a beau mêler son corps tous les jours dans l’élément brut, à al fond fécond et récalcitrant et avoir le soir encore la poussière de suie au creux des ongles, le dos courbé, elle se tiendra toujours bien droite et déterminée au repas du soir. Elle ne dit rien. On verra bien.

Benoît – L’homme à la cravate bleue et sa fille à la chevelure rousse.

Lui a le visage jeune et la chevelure bourgeoise.

Le peintre est passé.

Un ami de la famille.

La cravate vient d’Italie.

Le peintre est resté pour le souper.

Le personnel circule, s’active.

La mère converse avec l’hôte.

Le père s’éclipse. La fille est là sans être là.

La mère s’est occupée de son trousseau.

Ce matin, comme chaque matin, ils se sont vêtus.

Domestiqué leur corps. Très fort.

Chaque matin.

Transmettre une discipline, le geste qui se répète.

Est-ce une qualité ?

Un cabinet de toilettes pour les femmes.

Un cabinet de toilettes pour les hommes

Un évier pour les domestiques.

Qu’ont-ils fait disparaître en se soumettant au regard du peintre ?

Le père reçoit dans son office.

La pièce est sombre. Il tient les actes des familles qui ont des biens, petits ou grands.

L’office notarial est sombre. Les papiers des humains ne doivent pas s’exposer à la lumière du soleil.

Les protéger, les conserver.

Des biens se transmettent. Des contrats se signent.

Les livres de compte.

Les entrées, les sorties du domaine.

Cette jeune fille devenue femme.

Tenir d’autres activités. De toilette certainement.

De coiffure.

Tenir la maison et son personnel.

Aller au théatre.

Au banquet.

A-t-elle rêvé un jour d’être domestique ?

De n’avoir plus à jouer du piano, lire des poèmes, peindre le paysage.

Sa mère tient salon.

Elle n’a pas transmise l’art de la conversation.

La fille pourra-t-elle interrompre le salon ?

Fille de notaire.

Elle pourra hériter. Elle sait déjà son héritage.

Cette jeune fille de bonne famille : a-t-elle aimé son père ?

Et lui, Comment a-t-il aimé sa fille ?

On dirait qu’ils ne s’aiment pas.

Chez ces gens là, on ne s’aime pas dirait l’autre.

On calcule ses intérêts.

On manipule son trousseau.

On s’expose au regard du peintre.

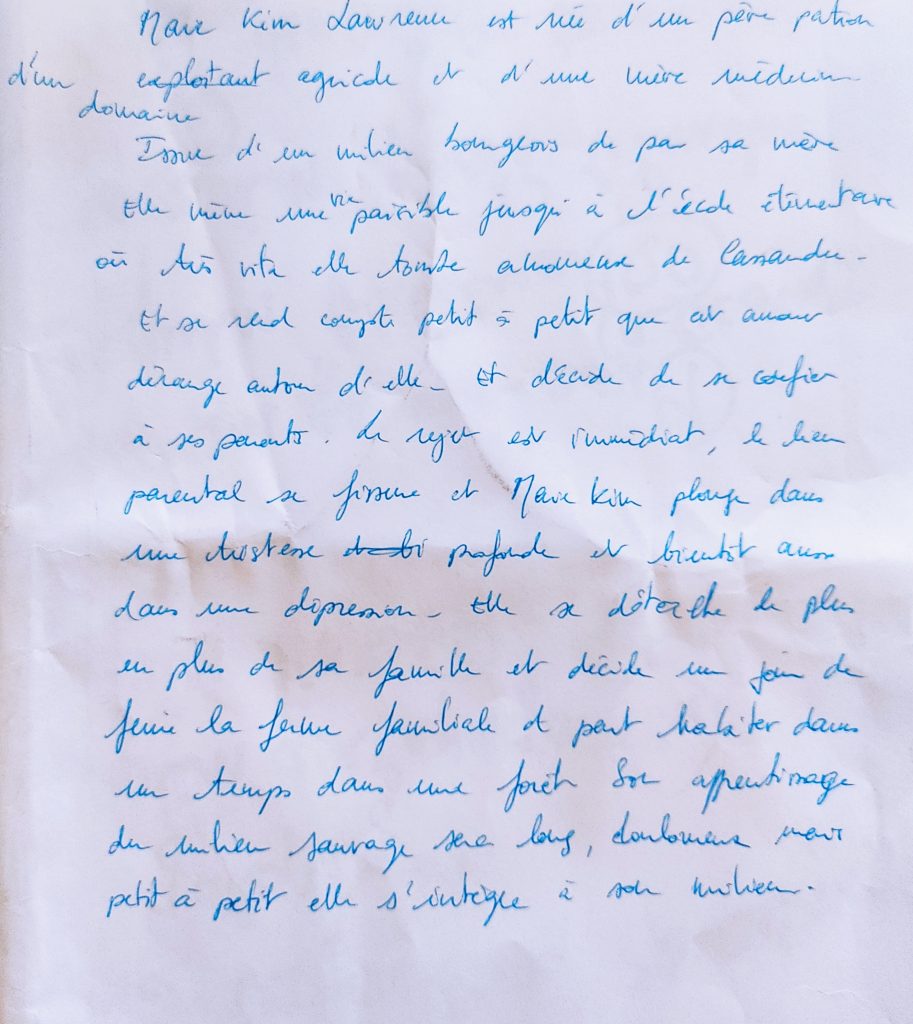

Swan, Liv et Siegfried – Mary Kim Lawrence

Maud – Ce soir-là tout le monde est au concert. Chacun a voulu faire le déplacement. Participer. Entrer dans l’histoire par la petite porte. Non seulement voir la danseuse déployer son flamenco, mais l’accompagner dans ses pas, guider ses mouvements, cadencer le cahot de ses hanches, faire voler à tous vents les volutes de ses longs cheveux noirs. Ce soir-là, tout le monde se rassemble pour faire la bête naître, la voir jaillir du plancher du plateau frappé par ses talons. Dans un coin reculé de la scène, à peine visible, presque dans la coulisse, le guitariste est venu en avance. Il s’est assis dans l’ombre, a sorti l’instrument de l’étui, s’est accordé. En silence il a pris ses marques. Le trac est monté peut à peu. Il est prêt. Il n’attend plus qu’un signe de la jeune femme : un coup sec de menton, ses iris qui transpercent, qui lui clouent les cuisses à la chaise, lui terrassent le cœur et lui délient les mains. Il est aux aguets, tiré en arrière par la même tension que celle qui courbe en avant le sprinter juste avant la détonation. Tendu comme ses cordes, il attend. Il est prêt.

En bas, debout au milieu du public, un autre homme se camoufle. Dans la salle qui se remplit peu à peu, on le manque d’abord, malgré sa petite taille et son étrange visage. Mais sa façon de bouger au fil des allers et venus alentours, de se fondre sciemment dans le flux des curieux laisse inaperçue la pâleur de sa face et son bouc hirsute. Ses grands yeux mangent son nez, son nez crochu ses lèvres. Tout en lui de lui-même semble vouloir se cacher.

Vendredi : Ecrivez une scène dont la première et la dernière phrase sont imposées.

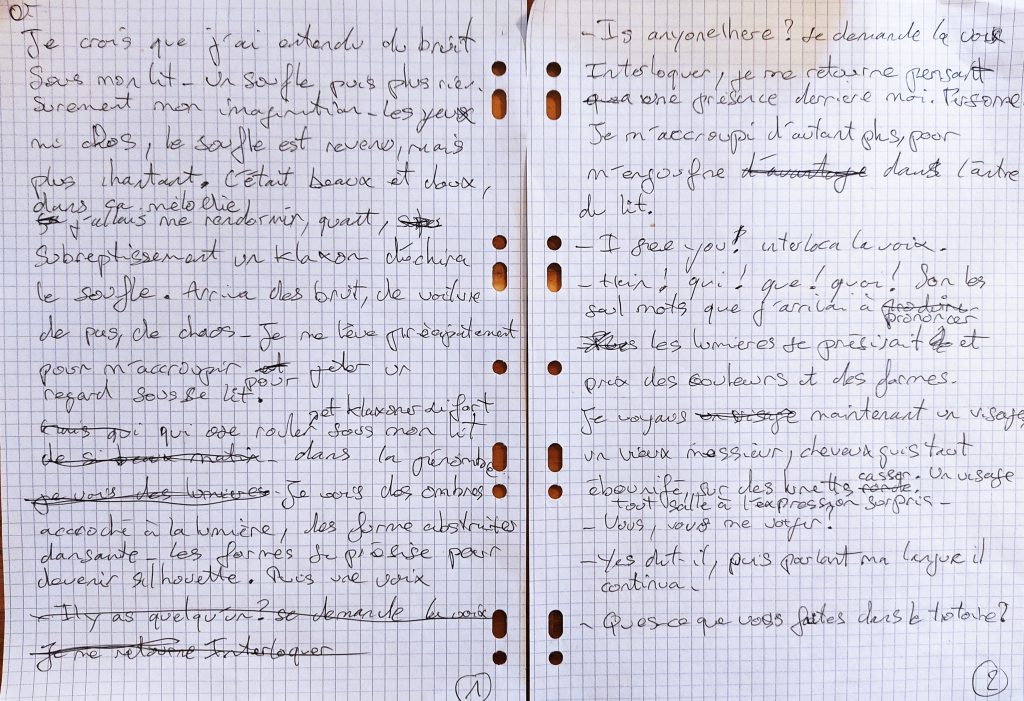

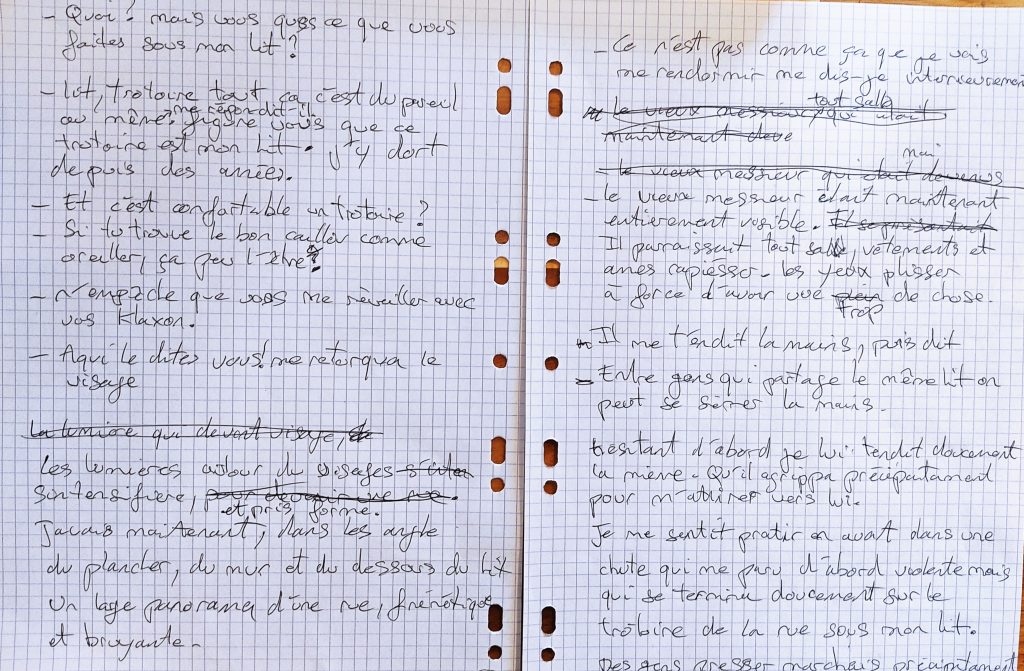

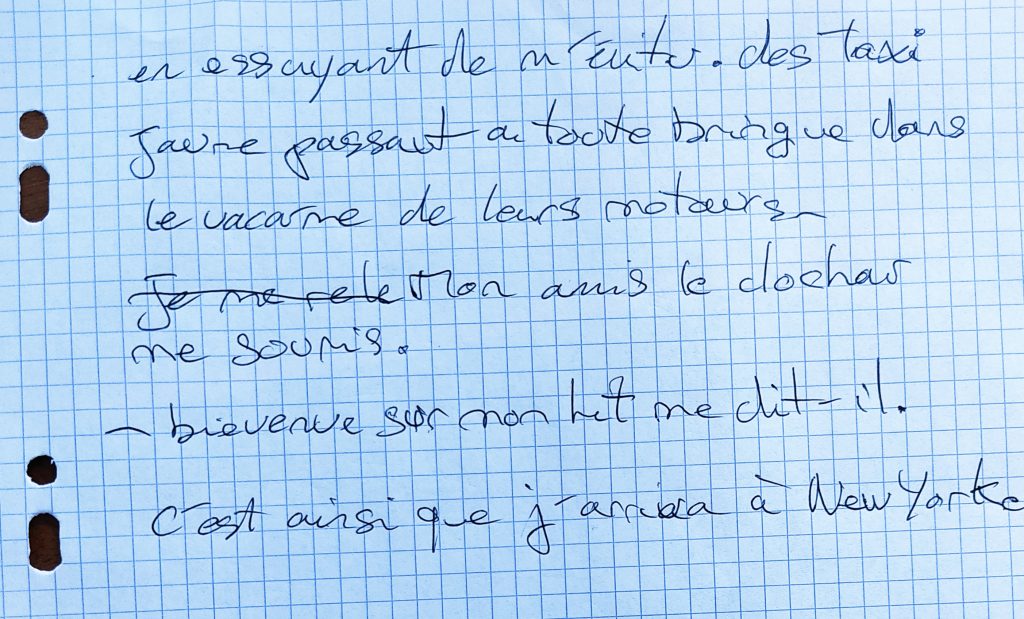

Élise – Je crois que j’ai entendu du bruit sous le lit… et c’est pour ça que je pars à New York. Est-ce que c’était une petite souris ? Ou est ce que j’ai des hallucinations auditives ? N’est-ce pas un grincement de la rue qui a traversé la fenêtre ? Un petit gadget entreposé dans la poussière qui serait tombé à la faveur d’un retournement de mon corps ? Un petit kafkaion, qui supplie d’être libéré de sa carapace de cafard ? Les grattements de voisins du dessous dont le bruit a traversé le plancher ? J’avais choisi ce lieu pour le silence, et voici que soudain il me parait poreux, et donc plus digne du tout d’abriter mon repos. Que faire ? Prendre un somnifère ? Faire comme si de rien ?

Je décide de me rendormir. Dans mon demi-sommeil, je me prends à imaginer que je suis un pirate des Caraïbes, qui a loué un nouveau Moulinsart et découvre enfin qu’un trésor est caché dessous : des pièces d’or et d’argent, bien enserrées dans une boite en fer blanc, entourée de feuille de banane, laissé là par un père à sa fille et bien coincés sous les lattes du plancher. Ou bien des bouteilles de rhum du dix-huitième siècle dont l’alcool évaporé permettrait au descendant qui boit une révélation des temps retrouvés. Ou bien un anneau-amulettes en améthyste qui permettrait à celui qui le chausse au doigt de se faire respecter au millimètre par tout homme d’église. Ou un tarot magique qui permet à tout devineur d’incurver les destins de celui qui viendrait le consulter. Ou bien un petit chat qui vient de naître et qui mettrait dans mon logis le lot de câlins et d’odeurs qui lui manquait ?

Bon je décide de prendre le taureau par les cornes. Je déplace le lit, la structure en fer grince et j’ai l’impression de faire en plus d’une plongée vers la poussière, une transgression vers le soubassement miraculeux de ma vie quotidienne.

Je galère à déplacer le lit. La structure en fer, presque forgé, est belle mais quand je décale je ne vois que poussière qui poudroie et même pas ne rougeoie. C’est nul. Pas d’aventure : des livres écornés, deux trois culottes, un vieux tapis de yoga, une brosse à cheveux. Dégueu.

Mais quelle vie misérable.

J’avais tout rangé, arrangé l’appartement pour qu’il me semble le havre de repos le plus parfait. Apprivoisé et domestiqué mes amis pour qu’ils y lisent et boivent en concurrence et en alternance, j’ai tout orchestré, amis rien, il y un grincement dans la machine, un grain dans le dispositif, ce lieu n’est plus sous mon contrôle.

C’est la fin d’un cycle. Il faut comme on dit que je me réinvente, que je fasse des rencontres qui font sens, que je jette à bas toute culpabilité, que je m’éloigne de ma famille.

Partir. Dans une terre nouvelle. Une ville où il y a le mot « nouveau ». Une terre découverte.

Je me rendors, ces mots s’assemblent comme le jeu d’un puzzle. Un lieu de découverte ? l’Amérique. Une Ville ou il y a le mot « nouveau » ? Nuovo, nuevo, new. Argent sur mon compte : j’ai droit à un découvert ? Temps disponible ? mes collègues me disent de lever le pied. Mon psy pourrait arguer d’un hallucination auditive pour justifier l’arrêt. Mon amant, il faut que je le fasse marner.

J’y suis, billet d’avion, claquer ses thunes pour partir. Au demi réveil du demi sommeil : tout apparaît clair comme un cqfd : un billet pour New York.

J’écris à mon amant. Cher amant : c’est crado chez moi, je n’ennuie, il n’y même pas de petite souris ni de trésor sous le lit: c’est pour ça que je pars à New York .

Benoît – Le bruit de l’Amérique

Je crois que j’ai entendu du bruit sous le lit

Je savais qu’il ne fallait pas que je dorme.

J’ai peur des bruits dans ma tête.

Je me souviens la nuit là-bas.

La petite histoire, et puis la grande.

Ma chambre d’enfant, ma chambre d’adulte.

Petit bruit, petite peur.

Grand bruit, grande peur.

Ou plutôt.

Du petit bruit à la grande peur,

Traversée de l’intranquilité.

Comme une peur d’enfants dans le monde des adultes.

Faire venir la peur des enfants dans le monde des adultes.

La peur des enfants est là, partout, dans le monde des adultes.

La peur est là.

A quel âge le mot de peur est-t-il nommé angoisse ?

Pendant longtemps je n’ai plus eu de lit.

Pour chasser les bruits. Pour chasser les peurs.

Partir là-bas comme les adultes le font.

Partir là-bas, je suis devenu un adulte.

La nuit parfois, j’entends.

Les sirènes. L’Amérique. Chat GPT.

Le bruit est dans ma nuit.

Le bruit est dans mon sommeil.

Dans ma chambre ou dans l’avion, je ne sais plus.

Ont-ils déjà fermé la geôle ?

Les écrans tout autour de la pièce. Des textes des textes des textes.

La machine est silencieuse.

Partir là-bas, être mis au trou.

Le trumpisme est passé par là.

Dieu est grande.

Allah Akbach.

Et l’Amérique est son prophète.

I want to be a new yorker.

Je me réveille. Le bruit vient de la carlingue.

Le lit est dans l’avion.

La terreur des machines.

Bruit de raie, dit-on, au passage des pales.

Qui se répète à l’infini.

La nuit, la nuit, la nuit.

Parcourir l’espace.

Monde intérieur. Monde habité.

Déjà il est trop tard.

Les colosses du trumpisme nous attendent.

Les blondes, les brunes, les rousses.

Les femmes du président.

Leurs armes. Leur corps. Leur colt.

L’empire s’est éveillé.

Des barreaux, des murs, des serrures.

Ça huile, ça asperge, ça caillasse.

Les gros bras de l’empire.

Font croupir sur le sol.

Sans lit. Sans matelas.

Se lever. Ailleurs.

Les ordres ont été donnés.

Les légions sont ordonnées.

Nettoyer la ville.

Les drones de Karchers.

Les Himars. Les sirènes.

J’ai peur.

L’Amérique est de retour.

Les buildings ont sorti leurs meurtrières.

Ce petit bruit, un signal.

J’ai peur, je pars à New york.

Christophe –

Maud – Je crois que j’ai entendu du bruit sous le lit. Un son furtif. Un truc sournois, rapide, qui se faufile en douce. Non c’est sûr. Enfin je crois. Il y a quelque chose, juste sous mes fesses, qui gigote, parallèle à mes jambes. D’autres jambes peut-être. Quelques pieds qui frétillent à quelques centimètres des miens. Tiens ça recommence. Ça grince, ça frotte. Ce bruit, je le connais. Je sais, je connais. Je ne connais que trop. C’est le bruit. C’est de la peau froissée. Des os qui s’écrabouillent.

Ce bruit c’est le bruit de l’articulation. Et allez. Que ça tape du talon, que des poils se hérissent, volent en touffes, que ça enfonce les griffes et ce faisant fait couiner deux ou trois joints du plancher. J’en suis certain, c’est là. Pile poil sous mes hanches. À quelques centimètres à peine du matelas. J’entends, de mieux en mieux même. J’entends parfaitement. Je les entends aussi bien que je pourrais les voir. Des pattes. Cinq ou six. Au moins huit. Elles se battent, s’entrechoquent, se cherchent et se rebiffent. Je n’ai qu’à me pencher. Je pourrais en le voulant un peu toucher du doigt le théâtre des opérations. Si j’avais la force de me lever, si je n’étais pas si fatigué je pourrais peut-être même empêcher le massacre. Seulement voilà. Je suis à bout. De rouleau et de nerfs. De nerfs et de fatigue. Toute cette violence, les meurtres quotidiens, les luttes nocturnes, ce sadisme assumé ont eu raison de moi. Je ne peux plus vivre comme ça. Je ne cautionnerai plus. Tout ça, la campagne. L’authenticité de la nature, la connexion avec le vivant, les retrouvailles avec son animalité. Mes fesses, oui. Ici, il n’y a que des chats qui bouffent des souris. Il n’y a que ça, j’en peux plus. Et c’est pour ça que je pars à New York.

PH – Je crois que j’ai entendu du bruit sous le lit. Comme un froissement. Un cancrelat peut-être qui frotte ses élytres. Ou une colonie se déplaçant en tapinois. Je ne crois pas avoir rêvé. Tétanisé, incapable de bouger. Ce n’est rien, pourtant. Un frôlement, à peine un murmure. C’est dans ma tête que ça crisse. Des neurones rouillées qui moulinent à vide. Il y a que je n’ai pas assez bu. J’ai tellement soif quand vient la nuit, cela me tient compagnie. Je ne crois pas, non, je crois pas que ce soit le cadavre du père qui revenu du fond des âges pour me parler serait dans l’impossibilité d’articuler un mot à mon adresse et, en désespoir de cause, ferait bruire ses mandibules, à défaut, pour me maudire ou me dire son amour. J’ai vraiment besoin d’alcool, je l’entends qui m’appelle depuis l’éternel. Il est là, planqué avec ses copains, dans la literie. Ils m’espionnent avec leurs gros yeux vicelards. Je les attends, et chaque gorgée me rapproche de leur voix inaudibles. Papa !

Hier, j’ai pensé prendre un billet d’avion, moi qui est si peur de l’altitude, pour la première fois l’hypothèse d’un décollage m’a paru plausible. Déployer ses ailes, ne pas brûler, s’aérer ailleurs. J’entrevoyais mon salut dans le vrombissement du moteur au décollage ainsi qu’un chat qui ronronne. Tout plutôt que ça qui caquète dans ma tête ou sous la couche. Un bruit fort auquel arrimer la soif, un vertige plus grand, plus haut. Boire le ciel. Dormir enfin. Être sourd. S’étourdir quelques heures et, si la chance est au rendez-vous, finir écrabouiller dans les pages faits-divers. Aujourd’hui, le vol 742 au départ de Paris n’est jamais arrivé à destination. Mais dans l’entre-deux, avant la chute, plus près du soleil, j’aurais eu la joie pour moi. Leur crissement ne se serait pas tu, il serait devenu jour de clarté, vocable limpide, déclaration, tendresse infinie changée en voyelles et consonnes qui claquent. Et c’est pour ça que je pars à New-York.

Vendredi (à la médiathèque de Mazeray) : Votre personnage est partie prenante d’une scène ou d’un événement. Racontez en passant uniquement par ses sensations physiques.

PH – Chaud. J’ai chaud. J’ai eu chaud. Les poils ont absorbé l’humidité entre mes cuisses. Sa voix en moi s’est faite liquide. Goutte à goutte, ses cris. Moiteur, ses vociférations. Tandis que j’hyperventile, l’électricité me monte l’échine, du creux des reins jusqu’à l’émail des dents. Jets de postillon, crachat d’injures en retour. Nos mains en sont venues à s’agripper, je ne sais comment, à s’écorcher en cadence, os contre peau, phalanges coupantes et rondeur des paumes. Puis je suis devenu sourd. C’était comme un acouphène dans ma tête, avec un goût de sel au palais. J’ai dégluti. J’ai fissionné. Les doigts se sont faits lianes autour de ma hampe, le ventre tendu par l’effort. Une odeur de fauve a tout envahi. Et mes pupilles soudain dilatées à l’extrémité, j’ai joui. Des litres et des litres. J’ai senti son corps ainsi qu’un poids mort sur mes flancs. J’étais bien, je ne pensais plus à rien, j’avais la sensation d’être enfin au sec désormais, sur la rive, de l’autre côté du monde. A cet instant quelqu’un dans la pièce aurait pu applaudir, s’il y avait eu quelqu’un pour regarder, sentir, écouter, goûter, toucher l’instant présent.

Benoît – La cigarette du télésiège

Pour Pauline Fargue, en hommage à Jacques Higelin,

Avoir envie d’une cigarette.

Même à la montagne l’hiver.

Après une descente à ski

Passer le portillon en glissant, le contact est rapide et un peu déséquilibrant

Mettre un peu de force côté droit, pour se rééquilibrer.

Les muscles dorsaux, pectoraux, iliaques doivent se tendre un peu pour que mon tronc se redresse ; sans doute aussi des biceps et des quadriceps, ces muscles que je nomme et que j’actionne, sans bien savoir si ce que j’actionne et ce que je nomme s’équivalent.

Le siège en mouvement s’approche.

Mon propre corps emmitouflé se retourne, je dirige mon bras et ma main vers le bas.

Le contact se fait avec ma peau ; d’un coup je m’assois, le siège est humide et froid, je ressens immédiatement sur mes fesses la traversés du pantalon de ski par le froid et l’humidité

Le vent souffle. Je relève la capuche sur ma tête.

Enlever les gants.

Faire passer la main dans la poche sans confondre la forme du téléphone et celui du paquette de cigarette. Ne pas faire tomber les bâtons, ni les gants. Le gant gauche glisse entre mes jambes. Il faut le retenir.

Quand je tire sur la cigarette, le tabac est rouge incandescent, parsemé du scintillement jaune-flamme.

Le tabac

La sensation fait revenir la madeleine.

Alpes-Marseille. 1995.

Pauline –

Maud – J’étais tranquille j’étais peinard, le zinc rafraîchissait mon avant-bras, mon coude réchauffait le métal, le liquide noir brûlant dans la petite tasse passait à chacun de ses cliquetis dans mon gosier, quand un courant d’air glacé me saisit par le dos. La porte grinça, claqua. Tonitruant, un homme venait de s’engouffrer dans l’ambiance encore brumeuse du PMU au petit matin. Une voix envahit la pièce, désagréable car bien trop vulgaire à mon goût, et pourtant croyez-moi, il m’en faut, disant son envie d’expresso en une formule lapidaire : « Fernand, un expresso ». Les mots à peine entrés dans mes oreilles, déjà alerté par le ton moyennement avenant du bonhomme, je sentis dans ma nuque son regard se poser. Puis, quelques secondes après qui me semblèrent un clin d’œil, son haleine. Discrètement, je tournai le menton pour voir discrètement par dessus mon épaule, mais n’eus pas besoin de chercher plus loin derrière puisque j’aperçus un corps longiligne et tout de cuir vêtu s’installer sur le tabouret juste à côté de moi. Ce corps trop grand pour moi respirait la nervosité. Flairant les problèmes arriver, je me dépêchai de tourner la tête dans le sens opposé à la masse de peau d’animal mort. Mais déjà, sifflait dans mon conduit auditif droit : « t’as l’même blue jean que James Dean. T’arrête ta frime ». Ni une ni deux, je me redresse, me tends, entre mes dents salive. Quelques minutes plus tard, le froid me pique les joues et me brûle les yeux. Nous sommes l’un face à l’autre dans un grand terrain vague. Je me réchauffe l’épaule tant bien que mal en avançant le poing dans la brume. Pas longtemps. Déjà, quatre pointes d’os solidement ancrées en bout de phalange se plantent dans ma mâchoire. Ouille. Pitié, gros. Je retire ma ceinture.

Merci à la médiathèque de Mazeray pour son accueil et à tou.tes les participant.es pour leur présence !

Samedi : Ecrivez une scène en y insérant les mots imposés, et en évitant les mots interdits.

| Mots interdits | Mots imposés |

| Maison – avoir – mot – pas – et – trop – colère – mémoire – interdire d’interdire | Partenaire – woke – Gérard – ventouser – pédiluve – rivière – sonnet – terre – claque |

Élise – Sonnet

Voici les errements de l’homme de Vitruve :

Alors qu’il s’en allait auprès de la rivière

Etant à la recherche de quelque partenaire

Ses pieds glissèrent au bas d’un bancal pédiluve

Le parapet pierreux lui fit l’effet d’un’ claque

Il tomba comme une masse, pesant comme un vieux sac

Comme une chiffe molle il dut quitter la terre

Dans les cailloux glacés, bloqué comme une équerre

Mais hélas mais hélas que faisait le Gérard ?

Au lieu de lui fournir la bouée ventousée

Il était parti loin, pressé de partouzer

Tout joyeux en goguette avec les méchants woke

Enturbannés au loin dans une robe à smoke

Alors qu’il se noyait dans les règles de l’art.

Sonnet deux :

Mais Gérard accourut, non sans quelque retard

Mon homme de Vitruve, que fais-tu mon tétard ?

Que fais-tu tout vautré dans cette pataugeoire ?

De faire le guignol, n’en aurais du point marre ?

L’homme lui répondit, mais mon cher partenaire

Ne reste point ainsi au bord de la rivière

Ne vois tu que je gis comme une serpillère

Dans ce ruisseau perfide au lieu d’être sur terre ?

Si tu es vraiment woke, si tu aimes la justice

Ne discrimine point un tétard sans malice

Ne m’assimile point à une tête à claque

Mon corps est en compote, je suis un bric à brac.

Maudit sois-tu Gérard, reste dans ton étuve,

Maudits soient les rivières et leurs noirs pédiluves !

PH – Gérard ! Oh mon Gérard ! Je t’aime, dit-elle, ventousée à son bras. Je t’aime à t’écrire des sonnets, dès le matin levé, je t’aime comme le plus bel homme de la Terre, comme un poisson vif-argent échappé de la rivière.

Arrêtes, je t’en prie, dit-il à sa partenaire énamourée. Arrête ou je te file une baigne, murmura-t-il, songeant en un éclair à joindre le geste à la parole. Mais sa main bifurqua au dernier moment pour lui claquer les fesses, un rien goguenard, un peu, beaucoup exaspéré. Il n’en pouvait plus de cette poétesse woke accrochée à ses basques. Trois mois que ça dure, ses déclarations dès le saut du lit. Tout ça parce qu’il refusait net de la faire grimper aux rideaux, la petite. Ou plutôt sa bite refusait.

Aïe ! C’est bon, c’est fou, quand tu me touches, je m’éveille au monde, mon Gégé, mon kéké, mon petit pédé.

Ce qu’il voulait, lui, Gérard, au fond, au vrai, à bien y regarder, c’est un pédiluve où faire trempette, délasser ses pieds de mâle, son vague à l’âme de quinqua qui bande mou. Au lieu de quoi, elle était là à le chatouiller, à le zyeuter sans cesse, avec ses pupilles, son blabla sempiternel d’illuminée. C’était fatal, il finirait par se noyer à continuer comme ça. Gérard ! Oh mon Gérard ! Je t’aime, dit-elle.

PH (bis) – Gérard ventousa sa partenaire woke dans le pédiluve. Elle lui fila une claque qui le cloua à terre contre le carrelage de la rivière de chlore. Personne ne pourrait faire un sonnet avec ça, sauf un esprit malade.

Maud – Gérard n’était en aucune mesure devenu militant grâce à ses rencontres à la fac. En aucun cas il ne pris conscience des innombrables injustices qui sévissent sur cette terre suite à un quelconque harcèlement survenu à l’école ou un vulgaire préjudice advenu sous son nez : non. Gérard était né woke. Aussi, ce matin-là, quand son partenaire d’entraînement de triathlon lui désigna, les pieds à peine posés dans le pédiluve, une jeune femme en surpoids, puis déclara hilare que si elle n’était pas lourde, il la ramènerait bien dans son milieu naturel, à savoir le grand bassin, notre héros ne put se retenir de lui ventouser aussi sec une bonne paire de claques dans la face. Au risque de s’amputer de la possibilité de poursuivre ses entraînements voire de mettre fin à sa carrière pourtant si prometteuse. Sous les cris du crétin, jeté dehors manu militari par son coatch de toute évidence partial, il partit marcher jusqu’à la rivière, non loin, derrière la piscine. Là il se récita quelques-uns des Sonnets pour Hélène qu’il s’était juré en les lisant en boucle de ne les jamais oublier, tant il était sensible au courage que montra, autrefois, la jeune femme, dont la condition voulait qu’elle épousât un vieillard, aussi célèbre fût-il, mais vieillard tout de même, contre sa volonté, pour l’unique raison qu’elle était du sexe faible, ou qu’il était du fort. Jusqu’à son dernier souffle, se promit-il alors devant le spectacle des branches de saules trempant délicatement dans les bouillons d’eau douce ainsi que des roseaux qui ploient sans se rompre, il empêcherait les dominants de dominer en rond.

Un immense merci à Elise pour les photos !