Samedi 29 mai

Question : existe-t-il des matérialistes de droite ?

Des idéalistes de gauche, il en apparaît bien de temps en temps, mais des matérialistes de droite ? Et si oui lesquels alors ?

Sarga

Samedi 29 mai

Question : existe-t-il des matérialistes de droite ?

Des idéalistes de gauche, il en apparaît bien de temps en temps, mais des matérialistes de droite ? Et si oui lesquels alors ?

Dimanche 23 mai

J’avais déjà vu un film de Jafar Panahi il y a quelques années mais n’avais pas retenu le nom de ce réalisateur iranien. Alors, même s’il joue son propre rôle dans Trois visages et y est souvent nommé, je n’ai donc pas tout de suite fait le rapprochement avec cette saisissante histoire de jeunes filles se déguisant en garçons pour aller voir un match de football dans un grand stade de Téhéran dont l’accès leur est interdit. Mais il y a dans ce nouveau film, éminemment reconnaissable, cette même approche, si singulière et pour tout dire si douce, des problèmes auxquels se heurtent ses personnages, les femmes en premier lieu. Le réalisateur semble en effet avoir totalement épousé leur cause, au point de devoir vivre enfermé et tourner en secret dans son propre pays. Depuis presque quinze ans les conditions de tournage sont difficiles puisque dangereuses ; les femmes d’Iran quant à elles subissent toutes sortes d’oppression. Les héroïnes de Jafar Panahi se battent fièrement, perdent parfois, menacent de se tuer, courent se cacher pour éviter les coups. Elles déploient surtout une grande ingéniosité pour contourner les lois comme le réalisateur lui-même fait ses films, c’est-à-dire avec les moyens du bords, les occasions qui se présentent et les gens qui voudront bien donner un coup de main. Certes, on voit ces femmes se confronter à la haine que leur portent les hommes, mais plus souvent encore elles font face à la passivité molle, un peu minable mais presque attendrissante de la plupart d’entre eux, une inertie dans laquelle elles parviennent alors à s’engouffrer comme dans une brèche du système, un petit trou du filet de but. De tout cela, de cette violence des relations et des inégalités naît, étrangement, une certaine tranquillité. La punition, la fuite et les lamentations adviennent avec la même douceur que pourrait le faire leur exacte opposée. Je crois même que quelque chose s’amuse. On le sent, c’est palpable, on est ici toujours à deux doigts du bonheur. Scène après scène, Jafar Panahi offre le temps d’éclore à l’inextinguible joie de vivre.

Samedi 22 mai

« La chambre qu’elle quittait si rarement était austère ; si le lit avait été fait, un visiteur aurait pu penser qu’elle n’était jamais occupée. Un lit en chêne, une commode en noyer, une table de chevet ; rien d’autre sauf des lampes, une fenêtre garnie de rideaux et une image du Christ marchant sur les flots. C’était comme si, en gardant cette chambre impersonnelle, en n’emportant pas ses affaires personnelles mais en les laissant mélangées à celles de son mari, elle atténuait l’offense de ne pas partager sa chambre. Le seul tiroir de la commode à être utilisé contenait un pot d’onguent Vicks Vaporub, des Kleenex, un coussin électrique, plusieurs chemises de nuit blanches et des chaussettes de coton blanches. Elle portait toujours une paire de ces chaussettes au lit, car elle avait toujours froid. Et, pour la même raison, elle gardait habituellement ses fenêtres fermées. L’avant-dernier été, par un dimanche d’août étouffant, alors qu’elle s’était retirée ici, un incident pénible avait eu lieu. Il y avait des invités ce jour-là, un groupe d’amis qui étaient venus à la ferme pour cueillir des mûres et, parmi eux, se trouvait Wilma Kidwell, la mère de Susan. Comme la plupart des gens qui étaient souvent reçus par les Clutter, Mrs. Kidwell acceptait l’absence de l’hôtesse sans commentaires et supposait, comme c’en était la coutume, qu’elle était soit « indisposée », soit « à Wichita ». De toute façon, quand vint l’heure de se rendre au verger, Mrs. Kidwelle se récusa ; élevée à la ville, facilement épuisée, elle préférait demeurer à la maison. Plus tard, comme elle attendait le retour des cueilleurs de mûres, elle entendit des larmes déchirantes, à briser le coeur. « Bonnie ? » lança-t-elle, et elle monta les escaliers quatre à quatre et courut jusqu’à la chambre de Bonnie au bout du couloir. Quand elle l’ouvrit, la chaleur amassée à l’intérieur lui fit l’effet soudain d’une main terrifiante posée sur la bouche ; elle se précipita vers une fenêtre pour l’ouvrir. « Non ! cria Bonnie. Je n’ai pas chaud. J’ai froid. Je gèle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! » Elle battit des bras. « Je vous en prie, mon Dieu, ne laissez personne me voir comme ça. » Mrs. Kidwell s’assit sur le lit ; elle voulait prendre Bonnie dans ses bras, et finalement Bonnie se laissa faire. « Wilma, dit-elle, je vous écoutais, Wilma. Vous tous. En train de rire, de vous amuser. Je passe à côté de tout. Les meilleures années, les enfants, tout. Encore un peu de temps, et même Kenyon aura grandi, sera devenu un homme. Et quelle image va-t-il garder de moi ? Une espèce de fantôme, Wilma. » (De sang froid, de Truman Capote)

Mercredi 19 mai

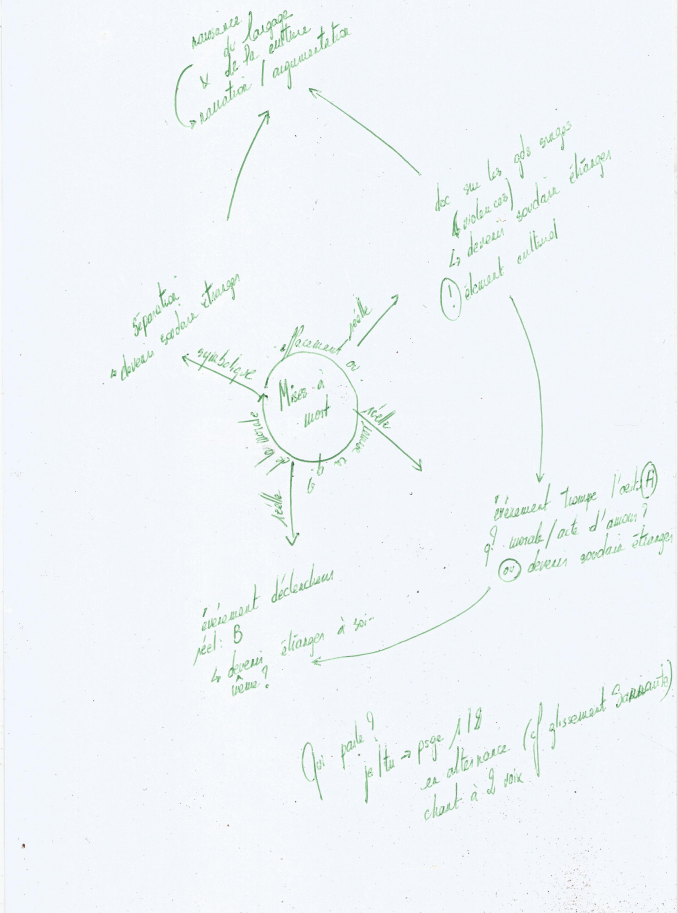

À quoi peut bien ressembler le plan général d’un texte à venir ? À peu près à ça :

Lundi 17 mai

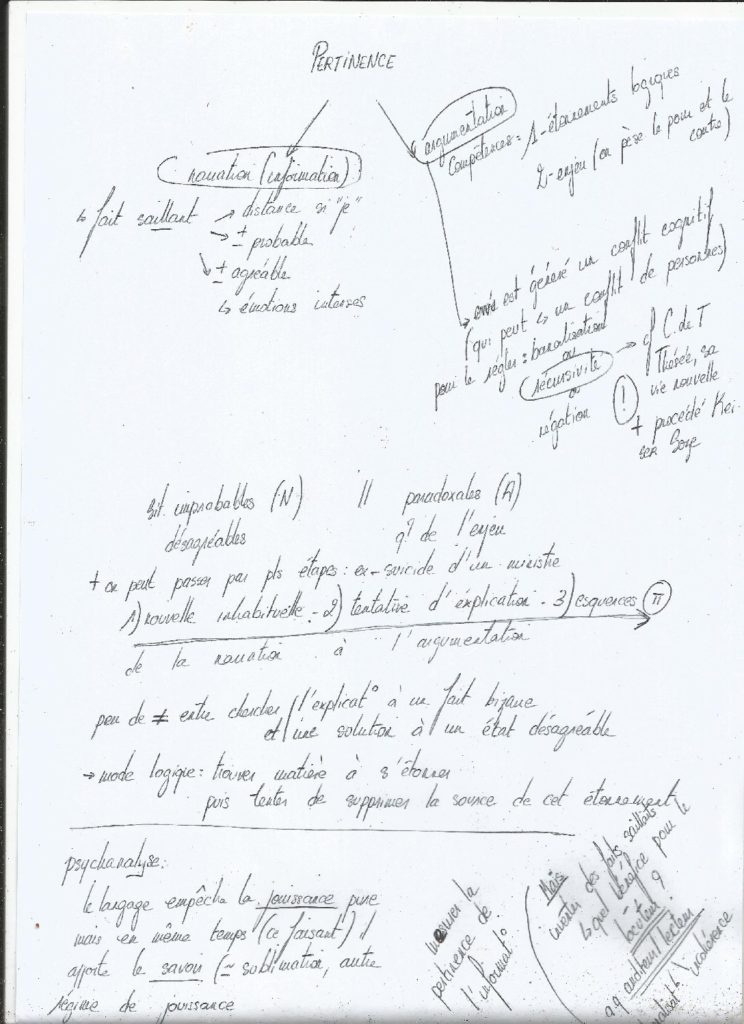

D’après Jean-Louis Dessalles, Aux origines du langage – une histoire naturelle de la parole.

Dimanche 16 mai

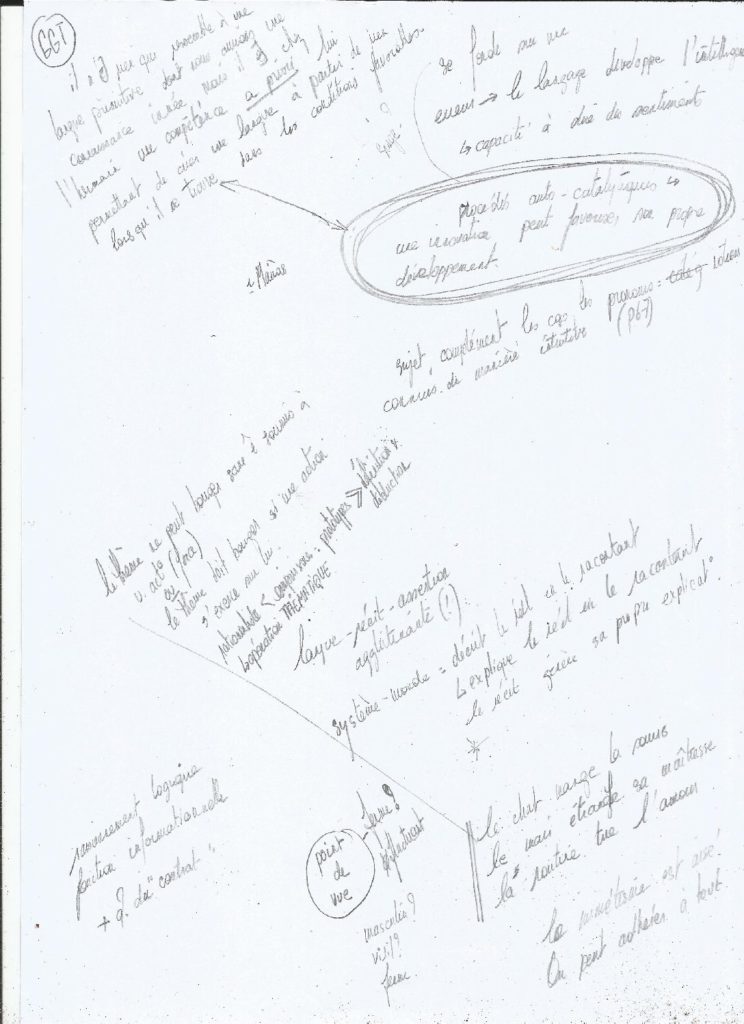

Penser la jonction de la narration et de l’assertion – les fonctions informative et argumentative du langage – à partir de la grammaire générative et transformationnelle de Noam Chomski.

Samedi 15 mai

L’événement Javier Marías change la donne. Le projet d’écriture auquel j’avais abouti ne tient plus et tant mieux. Trop de choses – ou plutôt de questions – émergent de la lecture de cet auteur depuis ces derniers jours. La première : comment parvient-il à faire que ses assertions, si nombreuses, à vrai dire constantes, se mêlent de manière si juste à son récit ? comment fait-il pour que tout ce qu’il écrit, même souvent en apparence sorti de nulle part, injustifié voire fantasque, s’avère toujours aussi juste ? Puis : comment est-il possible que cette justesse atteinte soit alors si bouleversante ?

Même si les styles des auteurs sont très différents, j’avais eu un sentiment assez proche en lisant Deux singes ou ma vie politique de François Bégaudeau. Il s’agit d’une autobiographie mais à la fin le narrateur doit s’occuper d’un singe, ce qui semble peu probable. Le pacte de lecture est brisé quelques instants, on glisse vers un régime fictionnel. Dans mon souvenir, le singe parle avec sagesse, tandis que François Hollande apparaît à la télévision et qu’est émise l’idée que la politique ne se passe pas, ou plus, au sein du jeu politico-médiatique : ici, pendant quelques lignes, imaginaire, fait réel et assertion cohabitent, en bonne intelligence pourrait-on dire. Je crois que c’est cela créer un monde. Un monde-récit, un système-monde : quand on parvient à faire se rejoindre récit et explication de ce récit, à faire coïncider les événements et les lois qui les font advenir de manière à ce que le résultat s’impose comme une évidence au lecteur : alors ce monde-là, avec ses contingences, ses péripéties et la logique qui le meut est. Non pas existe – personne n’oublie qu’il s’agit de fiction ni que le choix de l’auteur de raconter ainsi et pas autrement lui appartient – mais ce monde est.

Dans ces textes hors du commun, parvenant à (se) tenir tout ensemble et de bout en bout, le récit devient sa propre justification. Montrant, ils démontrent. Et alors ils s’imposent doublement : comme mondes envisagés à celui qui lit, comme modèles à qui lit et écrit. Quoi qu’il en soit, il ne me semble pas qu’on puisse agir plus profondément sur l’autre (je veux dire sans violence). De tels textes nous placent au-delà de la discussion, du débat civilisé. Ils sont des lames de fond.

Jeudi 13 mai

De temps en temps je retourne à ce clip.

Il faudrait expliquer quel effet y produit le principe de répétition qui le structure de bout en bout, et plus particulièrement le court passage de 2 : 25 à 2 : 58 – we’re double sixing it. Y retournant – au clip et au passage – je retrouve chaque fois un curieux mélange de jubilation et de tristesse. Jubilation, tristesse. Dans la répétition quelque chose à chaque fois est terrassé. Quelque chose est comme écrasé, à la fois par le redoublement et l’inévitable décalage qu’il génère. Autrement dit : terrassé par le constat de la répétition et de l’arrivée, dans la répétition, de quelque chose de nouveau. Jubilation et tristesse, toutes deux ensemble, concentrées dans l’apparition d’un double.

Cependant, pour bien faire, c’est-à-dire être plus précis encore, il faudrait connaître la chimie exacte que les répétitions visuelles et sonores opèrent dans le cerveau.

Mardi 11 mai

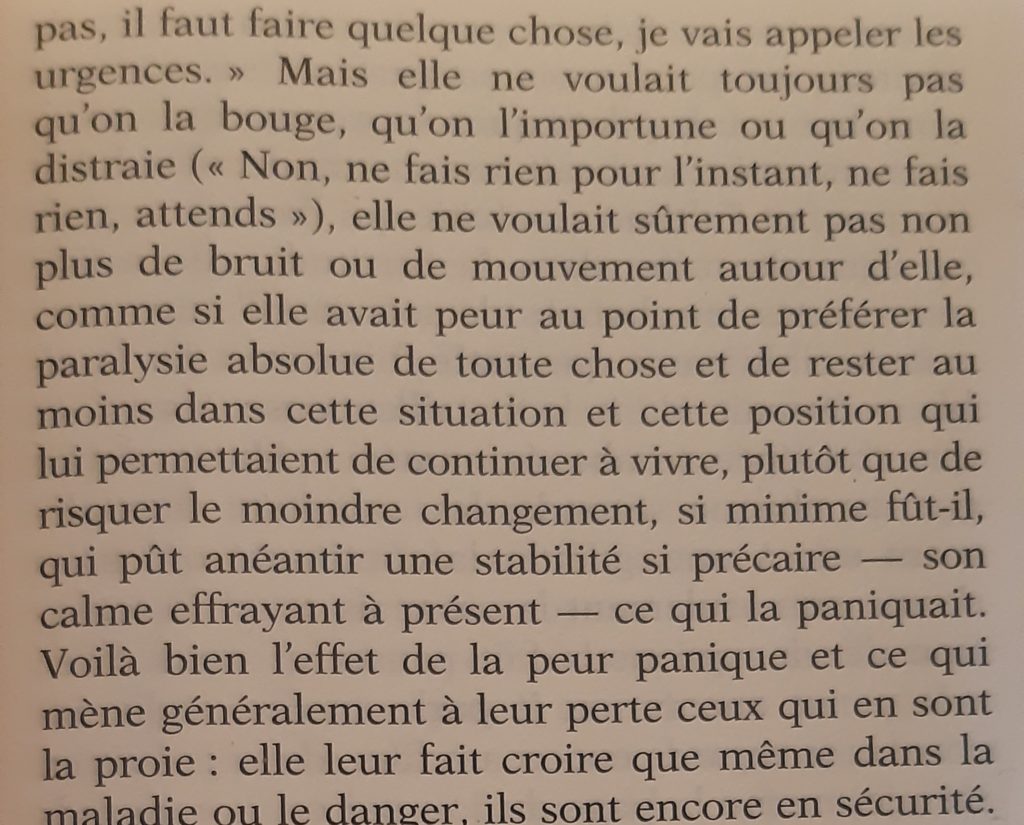

Dans un écho léger à un billet précédent, cet extrait lu aujourd’hui :

« elle baissait la tête et se cachait le visage de ses deux mains comme font parfois les gens horrifiés ou honteux qui ne veulent pas voir ou être vus, ou sont victimes avouées de l’abattement, ou du malaise, ou de la peur, ou du repentir. Ce geste, que font généralement ces victimes lorsqu’elles sont seules, assises ou allongées dans leurs chambres – peut-être le visage enfoui dans l’oreilller, qui joue le rôle des mains, de ce qui cache et protège, ou celui du refuge – cette femme, debout et vêtue avec recherche, les mains soignées, le faisait au milieu d’un cortège et à l’air libre d’un cimetière, ses genoux ronds visibles sous son manteau entrouvert, ses bas noirs et ses chaussures à talons si propres ; ses lèvres, qu’elle avait dû peindre inconsciemment du geste machinal de tous les jours avant de sortir de chez elle, devaient à présent avoir le goût douceâtre du rouge mêlé à sa propre saveur salée, liquide et involontaire ; par moments, elle levait la tête et se mordait les lèvres – ces lèvres – en un vain effort pour réprimer non la douleur, mais sa manifestation trop impudique et incompatible avec les mots, c’est alors que je la voyais, et bien que son visage fût déformé par un rictus je vis la ressemblance avec Martha car j’avais également vu le visage de Martha déformé par un rictus : par une autre sorte de douleur, mais aussi manifeste ; une femme plus jeune, de deux ou trois ans, peut-être plus jolie ou plus en harmonie avec ce qu’elle avait reçu en partage, elle était célibataire selon le faire-part – ou veuve. » (Javier Marías, Demain dans la bataille pense à moi)

Cette écriture qui s’étire s’étire trop, c’est certain, mais ce faisant elle ne recule devant rien. Ainsi peut-elle aller là où peu osent le faire.

Pour réprimer la manifestation de sa douleur, la femme se cache le visage et le montre alternativement. Un geste entraîne son inverse. Comme avec le rouge à lèvre mis machinalement et se mêlant désormais à ses larmes malgré elle : on la regarde se débattre seule dans un inconfort qu’elle seule crée, puis prolonge.

Sentiment d’avoir décidément beaucoup à apprendre de cet auteur.

Lundi 10 mai

J’avais dit que je parlerais du mouvement chez Flaubert. Cette notion ne me semble pas venir immédiatement à l’esprit pour caractériser l’inventeur de la phrase couperet (en langue française). Et pourtant Salammbô : récit de l’amour impossible de Mâtho, un combattant Lybien, pour la fille du général de Carthage Hamilcar, sur fond de révolte de mercenaires. Ce roman est chargé d’un exotisme qui redonne vie à la cité fantasmée du IIIème siècle avant J.C. En mêlant imagerie sensuelle, violence et cruauté, le texte paraît vite déborder de toutes parts. Alors, paragraphe après paragraphe et comme regonflé de mots, le mouvement retrouve sans cesse une vigueur nouvelle.

« Les Barbares campés à Utique, et les quinze mille autour du pont, furent surpris de voir au loin la terre onduler.

Le vent qui soufflait très fort chassait des tourbillons de sable ;

ils se levaient comme arrachés du sol, montaient par de grands lambeaux de couleur blonde, puis se déchiraient et recommençaient toujours, en cachant aux Mercenaires l’armée punique.

À cause des cornes dressées au bord des casques, les uns croyaient apercevoir un troupeau de boeufs ; d’autres, trompés par l’agitation des manteaux, prétendaient distinguer des ailes, et ceux qui avaient beaucoup voyagé, haussant les épaules, expliquaient tout par les illusions du mirage. Cependant, quelque chose d’énorme continuait à s’avancer.

De petites vapeurs, subtiles comme des haleines, couraient sur la surface du désert ;

le soleil, plus haut maintenant, brillait plus fort : une lumière âpre, et qui semblait vibrer, reculait la profondeur du ciel, et pénétrant les objets, rendait la distance incalculable.

L’immense plaine se développait de tous les côtés à perte de vue ; et les ondulations des terrains, presque insensibles, se prolongeaient jusqu’à l’extrême horizon, fermé par une grande ligne bleue qu’on savait être la mer.

Les deux armées, sorties des tentes, regardaient ;

les gens d’Utique, pour mieux voir, se tassaient sur les remparts.

Enfin, ils distinguèrent plusieurs barres transversales, hérissés de points égaux. Elles devinrent plus épaisses, grandirent ; des monticules noirs se balançaient ; tout à coup des buissons carrés parurent ; c’étaient des éléphants et des lances : un seul cri s’éleva : – « Les Carthaginois ! » et, sans signal, sans commandement, les soldats d’Utique et ceux du pont coururent pêle-mêle, pour tomber ensemble sur Hamilcar. »