Mardi 1er mars

Lu Une sortie honorable d’Éric Vuillard avec plaisir, tout d’abord parce que c’est le premier roman que j’arrive à lire depuis des semaines, pour ne pas dire des mois. C’est toujours un immense soulagement de réussir à finir un texte quand on commençait sérieusement à croire que ce ne serait plus possible, ever, que l’envie ne viendrait plus ni aucune capacité de concentration. Ce récit s’est même avéré plus facile d’accès que ce à quoi je m’attendais. Plus court, d’abord (199 pages d’un petit format) et donc rapide à lire, d’une langue assez simple et fluide. À vrai dire sur ce point, j’ai presque été déçue tant je m’attendais, au vu des quelques critiques dont j’avais eu connaissance, à un livre austère : je m’apprêtais à ouvrir un livre austère, écrit dans une langue austère et méticuleuse, un peu froide, distante de son objet ; un livre en d’autres termes écrit dans la langue de l’époque où son histoire se passe. Un livre très IVème république. Pour aller au bout je dirais que j’avais des attentes un peu réac. Je me faisais une joie après cette longue abstinence de me heurter à une écriture gracquienne, ou yourcenarienne, voire malraldienne, enfin ce genre-là, devenu rare parce qu’avec toujours quelque chose de légèrement hostile au lecteur (la littérature contemporaine sauf inévitables exceptions est plus arrangeante).

Or, précisément, c’est un autre livre que j’ai trouvé, un livre de notre temps ; bien documenté, mais à l’ironie parfois trop appuyée. C’est que son auteur semblait pris entre deux désirs contradictoires : celui de faire de bons mots, de se montrer capable de distanciation et d’esprit / celui de ne pas passer auprès du lecteur pour un écrivain cynique. Vuillard évoque à plusieurs reprises le racisme de ses personnages, mais craint à chaque fois qu’on le croie comme eux ; il choisit de s’intéresser exclusivement à des hommes politiques français quasiment oubliés, tous notables établis et hommes de pouvoir protégés (ce qui est à mon sens la véritable audace du texte) pour nous assurer, à la fin du roman, chiffres des morts à l’appui, de sa condamnation de la guerre d’Indochine. Les décideurs sont gros et fats, ils spéculent sur des cadavres, pleurent avec indécence sur leur carrière ruinée quand d’autres, au fond de la jungle asiatique, perdent la vie… Et alors, au milieu de ces affirmations sans aucun doute clairvoyantes (ce point n’est pas à remettre en question) mais présentées d’une façon tout de même bien manichéenne, pointe de temps à autre chez l’auteur comme une tentation : un désir, donc, d’ironie. Dans un tel contexte, cette posture soudaine ne peut que glisser dans le sens déjà impulsé, totalement explicite, que je viens de résumer. Dans ces conditions il n’est pas possible pour Vuillard de rester sur la crète comme l’aurait fait par exemple un Flaubert. Que pensait ce dernier d’Emma, de Frédéric, de Félicité ? Probablement tout ce qu’on en perçoit à la lecture (peine, mépris, curiosité, dégoût, empathie, pitié) ; et en réalité il est inutile de vouloir trancher : c’est dans la dissection totale, sans limite, que permet le véritable traitement ironique, à la fois dans cette suspension et cet écartèlement du réel que réside sa puissance. C’est ainsi qu’il est juste. Or dans Une sortie honorable, l’ironie prend parti. Tout au long du récit, coincée entre la peur du malentendu et la démonstration comme dans un casse-noix, elle se coupe de possibles visions. Elle perd en lucidité.

Malgré la saveur de certains portraits et l’inventivité introspective qui s’y déploie (l’auteur imagine les pensées et sensations de ces hommes qui ont fait l’Histoire), toute ambiguïté est presque systématiquement évacuée. On peut le regretter. Pour autant, il faut souligner la grande beauté de certains passages, où la langue employée et les images convoquées méritent de rester en mémoire. En voici le relevé :

p. 42 : Il n’y a sans doute plus beaucoup d’Edouard Herriot dans cette grande carcasse, il y a le cacique, le sachem des bords du Rhône. Le reste est mort.

[…] à midi, dans le brouhaha qui monte, Herriot n’est soudain plus qu’un vieux monsieur fatigué, il flotte dans le néant. Mais la bête continue de vivre et de s’alimenter. Elle sait que lorsqu’elle entre dans une pièce, la foule se lève. Elle sait que les jeunes bêtes, qui attendent qu’elle meure, tournent autour d’elle en silence, mais que lorsqu’elle a fini de parler, qu’elle pousse un petit rot, tout le monde se lève de nouveau et applaudit. Elle sait que des rues porteront son nom. Elle sait qu’on fera son éloge funèbre. Elle sait que les applaudissements, les bonjours compassés, les ronds de jambe, c’est son éloge funèbre qui a commencé.

p. 46 : les discours se replient les uns sur les autres comme les sentiers d’un labyrinthe ; il n’en reste rien.

p. 83 : De Lattre avance dans le désert du langage, là, entre le sable des mots et le vent du sens. Il est tombé dans une sorte de tempête sourde. Pas un bruit. Mais où sont donc les petits mots que Cabot Lodge lui a appris, laborieusement appris, et qu’il lui a fait répéter une dernière fois, devant les toilettes, tout à l’heure ?

p. 89 : On étale la vie privée, et puis on la remballe comme un morceau de fromage.

De Lattre s’enfonce dans la langue anglaise comme dans la forêt tropicale.

A ce moment, la porte bâille, on aperçoit le racisme ordinaire de l’armée.

p. 103 : plusieurs crânes chauves firent une couronne autour d’une petite carte.

p. 102 : L’Indochine est à présent un simple fond de carte, il en a repéré et localisé les fleuves, les montagnes, les immenses forêts. L’Indochine se tient là, toute seule dans la nuit, au carreau.

p. 105 : Le commandant en chef épingla d’abord des décorations sur tous les torses disponibles.

p. 107 : Ainsi dérivent les hommes vers de gigantesques désastres.

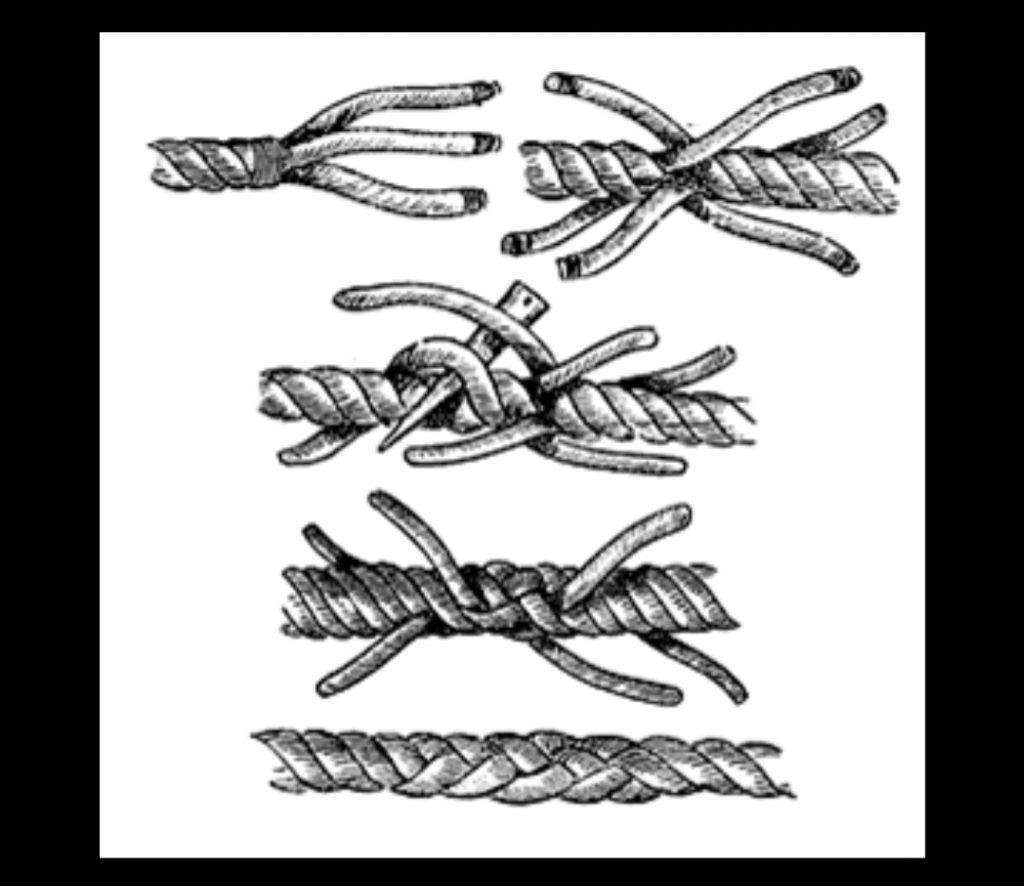

p. 110 (génial !) : on vit tomber du ciel des poignées de corolles, petits cercles de toiles bleues, méduses légères, voletant au-dessus de la luxuriante vallée. Les paysans regardèrent tomber les pétales d’oeillets, quelque mille huit cents pétales, avec deux batteries d’artillerie aéroportées et deux compagnies de mortier lourd.

p. 114 : À présent, le voici dans son abri tapissé de nattes et de sacs de terre, devant son climatiseur, à froisser des papiers imbéciles, à mâchouiller des crayons. Il regarde le monde à travers une moustiquaire.

p. 124 : Il paraît que le Viêt-minh va attaquer. On le craint, on le désire. Par moments, on l’oublie.

Le narrateur convoque un flash-back de Lumumba enfant pour deviner « le monde dont [Dulles] rêvait et qu’il tentait d’atteindre par une forêt d’intrigues. » p. 140-141

Les p. 172-173… :

… trouvent un écho p. 178 :