Dimanche 26 mars

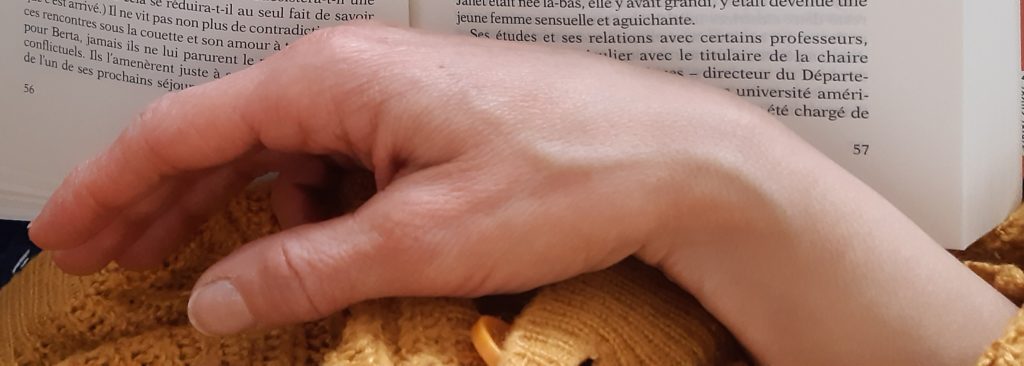

Sans doute faudrait-il parler avant tout autre chose des veines. Juste après l’activité physique elles se gonflent pendant quelques dizaines de minutes. Régulier, l’exercice les figera dans cette posture, artificiellement grossies, rigides et, dirait-on, fières de s’exhiber ainsi à la surface des zones planes du corps. Elles y apparaissent, bandées comme les muscles, gorgées d’oxygène et de sang. Parfois semblant si résolues à s’extirper de leur carcan qu’à les voir, on les croirait prêtes à exploser de frénésie ou de rage. Je pourrais parler de routes et de sentiers pour les décrire. M’attarder sur ces rivières mauves qui traversent de part en part le dos des mains dans un joyeux bazar. Des dessins dignes des tatouages les plus délicats que leurs contours soulignent ; des messages indéchiffrables qu’elles tracent à notre insu. Bobards. Les veines tirent la peau à mort. Ce faisant l’enlaidissent. Elles vieillissent l’apparence partout où elles se manifestent. Les veines font plus qu’ôter toute douceur – féminine – au corps. Elles laissent entrevoir une sorte de maladie que l’on ne veut pas voir. La dégénérescence prématurée. Surtout, elles ramènent irrémédiablement aux contes de notre enfance, où la sorcière tendait de sa paume la pomme empoisonnée à l’innocente Blanche-Neige. La jeune fille endormie porte les mains pures, offertes, croisées sur le bas-ventre. Elle présente à son prince un cou immaculé. La sorcière, elle, a des doigts crochus mangés par l’arthrose et ses veines apparentes s’affolent de frustration sous un menton en galoche. Quant aux veines du sportif, elles sont, il faut l’avouer, un peu pénibles à voir.

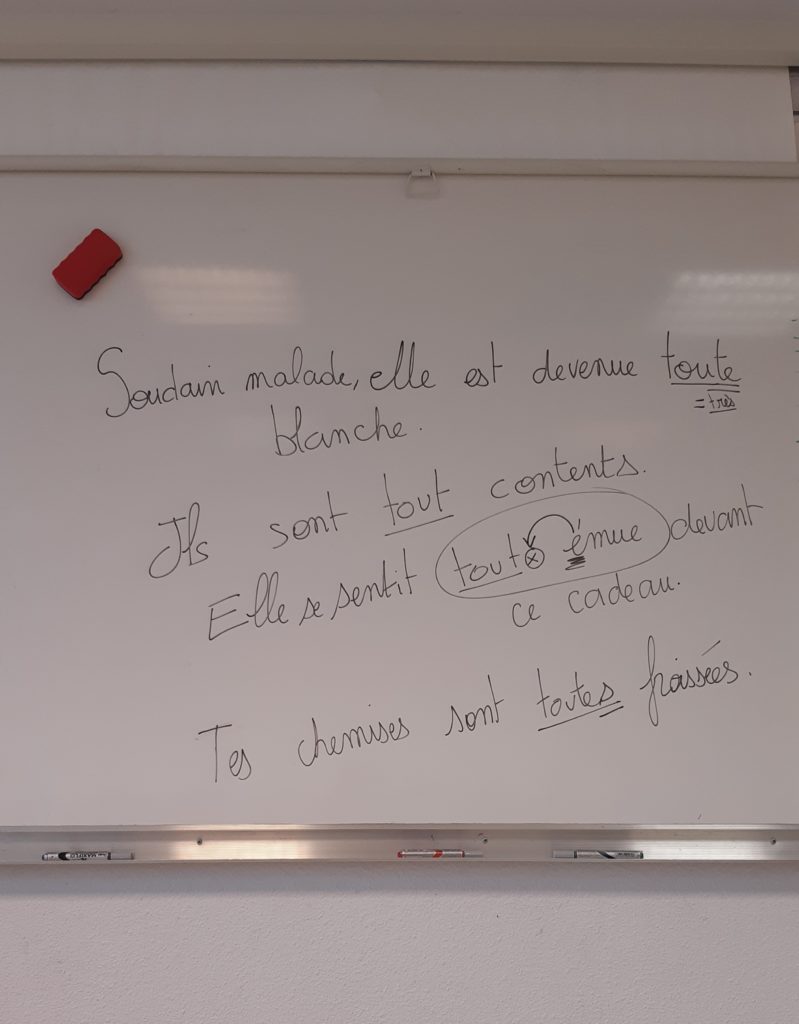

La semaine dernière, en classe, je distribue des feuilles puis m’arrête en chemin près d’une table en îlot pour donner quelque consigne à l’ensemble du groupe. Machinalement je me dresse pour que la voix porte mieux. Soudain, au milieu d’une phrase me saisit une sensation étrange, inédite. Une gène mais minuscule, située à un endroit infime du corps que je n’arrive pas à déterminer. Par réflexe je baisse le regard, le jette presque devant moi, qui tombe sur ma main gauche – celle qui restait suspendue en l’air à tenir le paquet tandis que je parlais. Une élève près de moi est en train de toucher du doigt l’une de mes veines, sans doute exacerbée par la crispation de ma main sur les feuilles. Elle garde le bras levé. Du bout de l’index déplace la veine de droite à gauche, appuie légèrement dessus. La jeune fille, qui d’habitude prend soin de se tenir quoi qu’il arrive dans la posture de l’adolescente un brin revêche, a sept ans tout à coup. Elle tâte l’épiderme avec curiosité. Arbore un sourire sincère, amusé. Madame, vos veines… Je lui rends un rictus tout en grommelant vaguement. Puis m’éloigne.

Quelques mois plus tôt, une autre élève, rondelette, me déclarait à chaque cours sa fascination pour mes mains. Tandis qu’elle se perd dans son obsession adolescente, je vois parfaitement la cause et la nature d’une telle admiration. Peut-être plus tard sera-t-elle athlétique. Je lui souhaite (sans lui dire). Je reconnais ce désir de jeune fille. Mais je sais aussi quelle solitude s’exprime avec ces mots-là. Quel rapport distordu au corps, quel paquet de détestation et de désarroi ils traînent derrière eux. Je n’ignore pas non plus qu’en parlant pour elle seule, l’élève dit en réalité tout l’inverse de ce que pense le reste de la classe. Sa parole cache mal le silence retentissant de ses camarades. Les veines restent pour la majorité des gens un peu pénibles à voir. C’est bien normal. Qu’importe. Elles sont fières de se tenir là, le long de ma peau Je n’en peux mais.