Vendredi 9 décembre

Sarga

Vendredi 9 décembre

Samedi 9 avril

Le corps à terre. Le corps sous son manteau. Les doigts de mains attachées dans le dos. Des doigts fripés, mais pas à la dernière phalange comme après la piscine. Fripés de la base et jusqu’au bout des ongles. Comme si la peau se détachait de la chair, comme s’il n’y avait plus de chair du tout. La peau gris-bleu, pourrie par la pluie puis séchée par les rayons. Comme prête à craquer sous les pas.

Le corps à terre.

Le corps sous son manteau.

Les doigts de mains attachées

dans le dos.

Des doigts fripés,

mais pas à la dernière phalange

comme après la piscine.

Fripés de la base et jusqu’au bout des ongles.

Comme si la peau

se détachait

de la chair,

comme s’il n’y avait plus de

chair

du tout. La peau gris-bleu, pourrie par la pluie

puis

séchée par les rayons. Comme

prête à craquer sous les pas.

Lundi 21 février

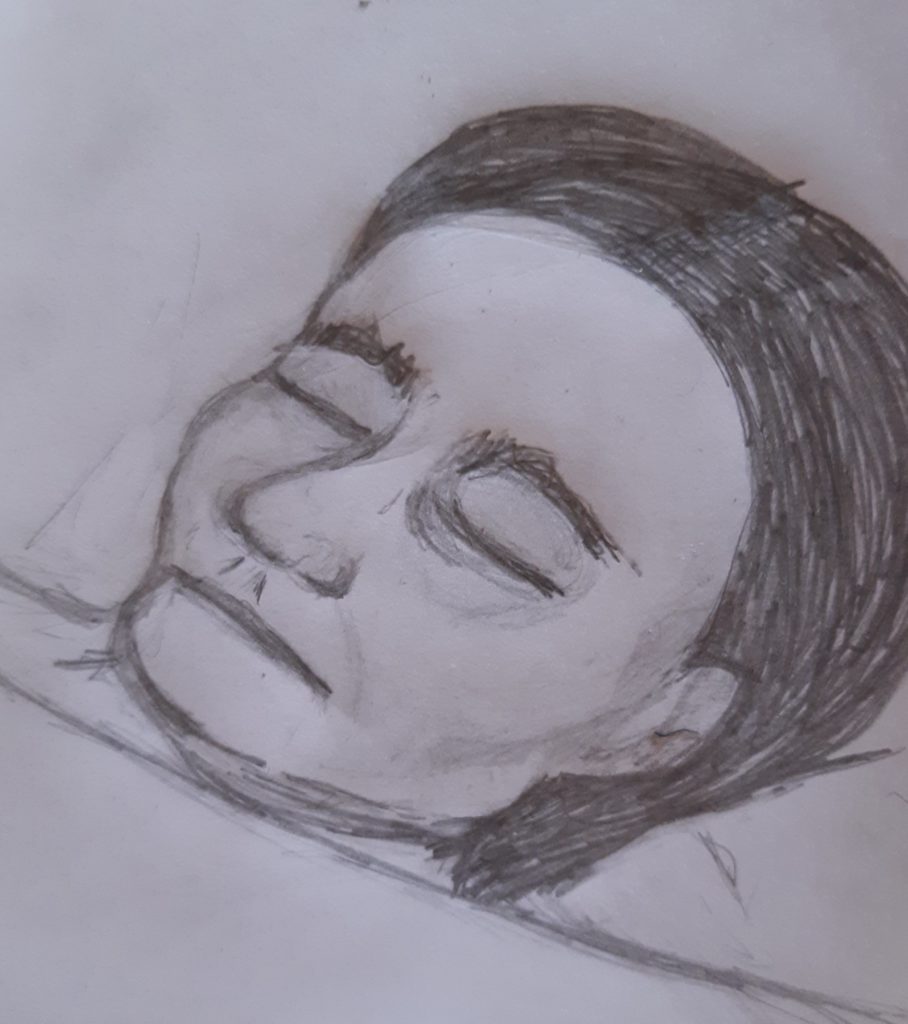

Des amis me montrent des photos de famille retrouvées dans le fond d’un tiroir et récupérées in extremis avant que les parents ne les jettent pour de bon. Les tailles des photographies varient, leur qualité aussi. Beaucoup de ceux que l’on voit poser sagement restent sans nom. Parfois un vêtement, ou avec un peu de chance une écriture au dos permet de dater la scène. Toutes sont antérieures à 1930. Nous les faisons passer d’une main à l’autre tout en discutant, en nous interrogeant. Et parmi ce tas rescapé et les dizaines de visages je pense reconnaître la même femme à des âges différents. Elle a 16, 50, 70 ans environ, puis elle gît sur son lit de morte. Pommettes, sourcils, forme du visage, implantation des cheveux. Nul ne peut affirmer bien sûr que les quatre photos montrent une seule et même personne. Mais la reconstitution nous semble plausible.

« Sur son lit de morte ». Dans The others, l’héroïne Grace jouée par Nicole Kidman découvre dans un cagibi un livre des morts. Elle apprend qu’on avait autrefois pour coutume de photographier les morts afin de garder leur esprit près de soi. En ouvrant l’album de photographies elle s’écrit, horrifiée, qu’une telle pratique était « macabre ». Le fait aussitôt jeter au feu.

Maintenant que j’ai pu constater que cette coutume était vraie et non une invention du scénariste, je peux dire au contraire que de telles photos constituent un très puissant hommage. Ce qui transparaît à leur vue, c’est avant tout la fascination muette de celui qui a fait le cliché. Un désir de ne pas laisser disparaître tout-à-fait cette présence familière. Au point de me faire regretter sincèrement qu’on n’agisse plus ainsi. Je regrette qu’en 2022 on fasse s’évanouir si vite les morts de notre regard. Avec leurs yeux enfoncés dans leur orbite, leur bouche cousue pour ne pas laisser la mâchoire s’affaisser sur la gorge et la tranquillité insensée de leurs traits, reconnaissables quelques heures encore sous l’épais maquillage et pour quelques heures seulement, ces morts ont quelque chose à nous dire.

Comment expliquer sinon que chacun d’entre nous y soit revenu, hier, à cette femme, cent ans après que fût prise l’image de son cadavre ? Comment expliquer qu’elle se soit ainsi invitée dans notre conversation pendant de si longues minutes ? Nous avons tous été émus, du moins touchés par ce reste de vie échappé du silence. Comme une trouée dans l’oubli.

Mercredi 22 décembre

Au lever du jour les arbres (et les éoliennes) avaient des reflets roses.

Dimanche 12 septembre

D’un film il m’arrive de ne retenir qu’une image et ce, que je l’aie aimé ou non. Souvent une image me suffit. Dans Sous le soleil de Satan il a fallu garder Depardieu marchant dans une sorte de colère extasiée contre le vent et la pluie. Dans Under the skin ce jeune homme baignant, impuissant, dans le liquide noir qui le conserve (je ne sais toujours pas quoi faire de l’enfant seul sur la plage). Dans Essential Killing, très banalement un homme habillé de blanc au milieu d’un espace enneigé. Dans The Lobster Colin Farrell de trois-quart dos de sorte qu’on ne voie pas son visage, demandant à sa femme qui le quitte pour un autre homme si celui-ci porte des lentilles. Dans Esther Kahn son entrée en scène. Dans There will be blood Daniel Plainview allongé derrière son fils sourd et chantonnant avec lui, le front contre l’arrière de son crâne pour faire vibrer le son. Dans l’Humanité, seul film de Bruno Dumont jamais vu jusqu’à présent, une main posée sur la terre (1). Je ne dis pas qu’un film doit pouvoir être résumé à une seule image, mais qu’il arrive qu’une image s’imprime sans qu’on le décide et qu’on la porte avec soi (et alors, ces photogrammes jouent clairement un rôle dans le passage à l’écriture). J’imagine que ce fait ne m’est pas propre. Chacun au long de sa vie constitue probablement sa banque d’images intime.

De France et sa proposition presque entièrement ratée parce que le réalisateur s’y est trompé de sujet, je me souviendrai de la femme du violeur : sa main, ses yeux bleus, son débit maladroit. Malgré toute la sympathie que j’ai pour Léa Seydoux qui reconduit de film en film le sentiment de voir jouer une petite fille avec une justesse enthousiasmante, elle n’est donc pas dans le plan que je retiendrai. Rien ne surpasse l’image de cette femme frappée par le sort (et où en réalité l’on perçoit le jeu de l’actrice), sauf peut-être celle des parents immigrés assis sur leur canapé. Les « petites gens » chez Dumont, les pauvres. Décidément il n’y a qu’eux.

(1) J’ai revu le film depuis ce billet. C’est tout le corps nu d’une fillette couché dans l’herbe mouillée du matin qui est exposé. Et la seule main touchant la terre dans le film est celle du héros Pharaon. Parfois la mémoire prend d’étranges détours – dont ceux du clicheton innocent – pour évacuer la violence dont elle ne veut pas.

Samedi 3 juillet

Jeudi 13 mai

De temps en temps je retourne à ce clip.

Il faudrait expliquer quel effet y produit le principe de répétition qui le structure de bout en bout, et plus particulièrement le court passage de 2 : 25 à 2 : 58 – we’re double sixing it. Y retournant – au clip et au passage – je retrouve chaque fois un curieux mélange de jubilation et de tristesse. Jubilation, tristesse. Dans la répétition quelque chose à chaque fois est terrassé. Quelque chose est comme écrasé, à la fois par le redoublement et l’inévitable décalage qu’il génère. Autrement dit : terrassé par le constat de la répétition et de l’arrivée, dans la répétition, de quelque chose de nouveau. Jubilation et tristesse, toutes deux ensemble, concentrées dans l’apparition d’un double.

Cependant, pour bien faire, c’est-à-dire être plus précis encore, il faudrait connaître la chimie exacte que les répétitions visuelles et sonores opèrent dans le cerveau.

Lundi 3 mai

Les videos de la série Panopticon de Pauline Fargue sont souvent drôles. Mais elles sont drôles étrangement. Elles sont drôles sans l’être tout-à-fait. Elles sont d’une drôlerie un peu drôle. Elles rendent le monde (le rendent : à la fois le restituent et le font, comme on rend heureux) éternel recommencement de l’absurde. On clique, ça lance la vidéo, à peine lancée elle recommence déjà. On a vu sans voir, on croit rêver, on sourit voire plus si affinité mais déjà il faut reprendre. Cette fois pourtant, le drôle n’est plus le même. À force il disparaît. Et puis tiens, il revient un instant. Le temps du souvenir de la drôlerie post-clic. Le drôle va plus vite que la musique (absente, au demeurant). Il va trop vite pour l’oeil. On ne sait plus : qu’est-ce qui m’a amusé déjà ? Ça y est, on a oublié, on y est presque arrivé, à l’oubli, pourtant la vidéo continue de tourner, sa scène est absurde, elle l’est toujours un peu, l’amusement aussi. Combien de temps a-t-on vraiment envie de se laisser ainsi absorber par le recommencement ? Au suivant. Drôle de drôlerie.

Panopticon est une série de vidéos postée volontairement sur Instagram car elle interroge notre relation aux réseaux sociaux. Une exposition accompagnée d’autres travaux aura lieu aux Rencontres d’Arles dès juillet 2021.

Vendredi 23 avril

Arrête.

– Quoi ?

– Arrête ça j’te dis !

– Mais pourquoi, qu’est-ce que t’as ? Qu’est-ce qui t’prend ?

– Y a qu’à chaque fois qu’on me fout sous les yeux

des photos de nature

j’ai l’impression

d’être un personnage

de Soleil vert.

Jeudi 15 avril

Dès juillet aux Rencontres d’Arles de la photographie.