Jeudi 22 avril

Ce que j’ai écrit hier m’a fait réaliser que la question de la complexité du réel est pour moi une question assez nouvelle. Comme celle des rapports de force, elle est omniprésente dans le sens où j’y suis attentive, l’identifie, la mesure et la nomme au quotidien. Et pourtant, dans mes textes non, je crois que je n’ai jamais vraiment cherché à souligner à quel point les événements et les relations interhumaines (voire interanimées) peuvent être équivoques. C’est un vrai changement, inattendu et important. Longtemps dans mes textes il s’est agi de relier les choses : de montrer leur unité fondamentale, mettre au jour ce que j’appelle l’équivalence de tout. La révélation par le texte l’unité du réel malgré son apparente variété reste une tâche essentielle que je continue à me donner. Mais plutôt que de continuer à raconter des faits simples, univoques, parfois proches de l’archétype pour me concentrer sur des points de jonctions qui permettent de glisser d’un fait à un autre ou de mettre en place des jeux d’échos, il me semble désormais indispensable de prendre en compte le réel dans ce qu’il a de toujours fuyant. Pour le dire autrement, il faudrait désormais viser l’unité fondamentale du réel en faisant exploser l’illusion immédiate de sa simplicité. Vaste programme.

Je sais d’où me vient cette manière nouvelle de refuser toute approche simplifiante (qui, je le précise, a aussi ses avantages et sa beauté, il ne s’agit pas d’un jugement de valeur, mais d’un positionnement). La plongée dans le militantisme politique a été fondamentale dans un tel cheminement. Car la politique instaure une vision ciselée du réel. Elle en attrape uniquement ce qui sert sa cause ; le reste, elle n’en a pas besoin. Parfois même il l’encombre carrément. On pourrait dire que la politique a une approche utilitariste du réel. Je ne développerai pas davantage ce constat car il m’amènerait trop loin, ailleurs même, alors que je souhaite rester sur la question de l’écriture. Mais au sein de mon parcours d’écrivante, la force que le militantisme m’a donnée s’est finalement révélée double :

1) par mon engagement politique j’ai appris à regarder le malheur sans ciller – ce que j’étais incapable de faire avant et dont tous les textes que j’ai écrits jusqu’en 2019 témoignent. À ce titre le militantisme peut s’avérer la voie inattendue d’une forme d’apaisement. Le malheur en tant que fait politique n’est pas sacralisé, éternellement repoussé dans un espace de tragédie lointaine, il est regardé pour ce qu’il est, avec ses conséquences concrètes et souvent tristement banales.

2) puis par un effet paradoxal, ce regard direct, franc mais toujours nécessairement partiel qu’exige la geste militante est devenu incompatible avec la littérature. La politique est belle en tant que tentative d’action immédiate sur le monde. L’écriture demande observation et retrait.

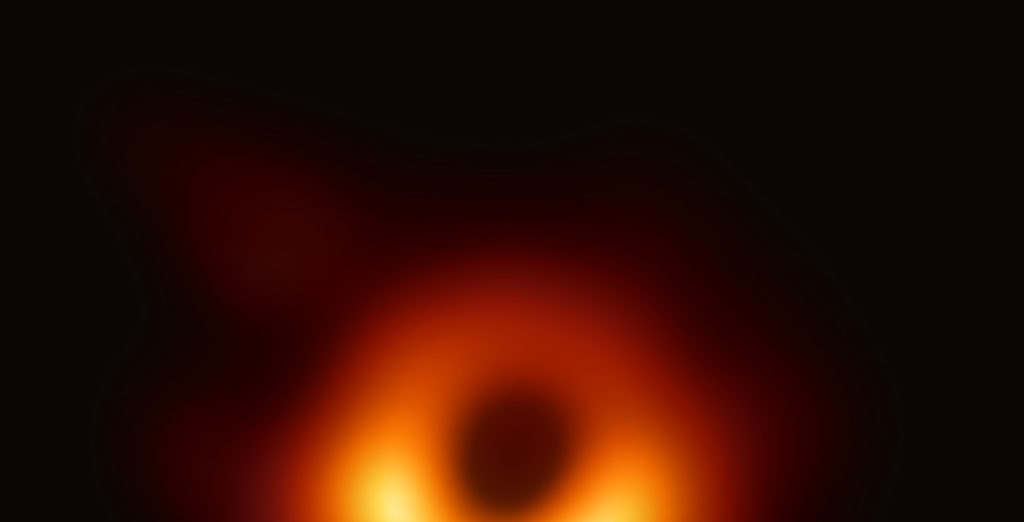

Ainsi, et sans que je le décide vraiment, mon regard et mon intérêt pour le réel se seront profondément modifiés en quelques années. Le militantisme m’a soulagée d’un sentiment écrasant d’empathie et de culpabilité assez commun à nombre d’hommes et de femmes, d’abord, et parmi eux d’écrivains et artistes occidentaux (dans Thésée, ma nouvelle vie, Camille de Toledo nomme modernité l’acte qui consiste à porter les horreurs produites par la civilisation occidentale et à s’en faire l’éternel témoin). Puis il a initié une envie de comprendre, de mieux saisir au sens propre du terme. Ce n’est pas là le signe d’une sensibilité amoindrie ni d’un assèchement. Je l’ai beaucoup craint un moment mais je constate aujourd’hui que ce n’est pas le cas. En revanche, c’est tout mon rapport au monde qui s’est trouvé transformé. M87*, roman inégal à tous points de vue, qui en alternant distanciation amusée et immersion tragique empêche sciemment le lecteur de se poser, est le résultat hybride de cette récente transition.

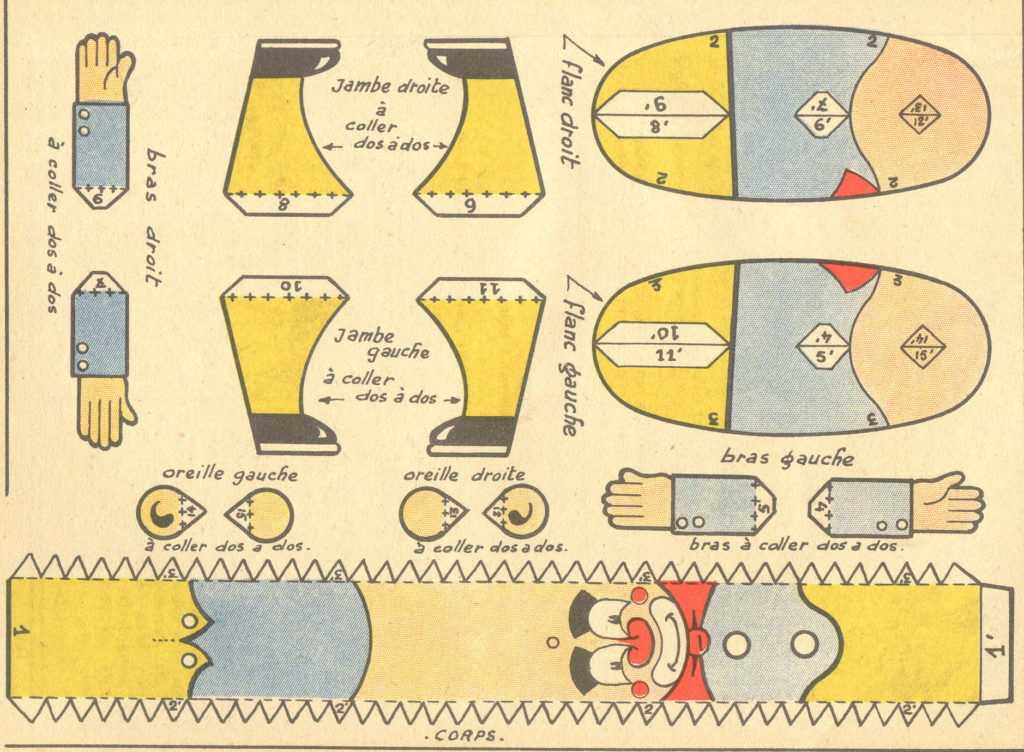

À présent, il me faut porter la trace d’autre chose que de l’empathie – sentiment qui au passage menace toujours de tomber dans une forme inavouée, car inavouable, d’égotisme. Je ne suis plus tenue d’écrire ma douleur, certes sincère mais terriblement impuissante, de voir la douleur d’autrui. Qu’un écrivain se donne pour mission de témoigner, de réparer, ou simplement de compatir me paraît insuffisant. Il faut montrer d’abord, montrer simplement, mais surtout – et c’est à la fois le plus colossal et le plus délicat – parvenir à tout montrer d’une situation. Même ce qui ne rentre pas dans les cases. Et en ce qui concerne les hommes, nous dépeindre tels que nous sommes la plupart du temps : des culbutos facétieux.