Samedi 14 mai

Lui c’est un bon.

Sarga

Samedi 14 mai

Lui c’est un bon.

Samedi 14 mai

I would prefer not to.

Samedi 14 mai

Vendredi 13 mai

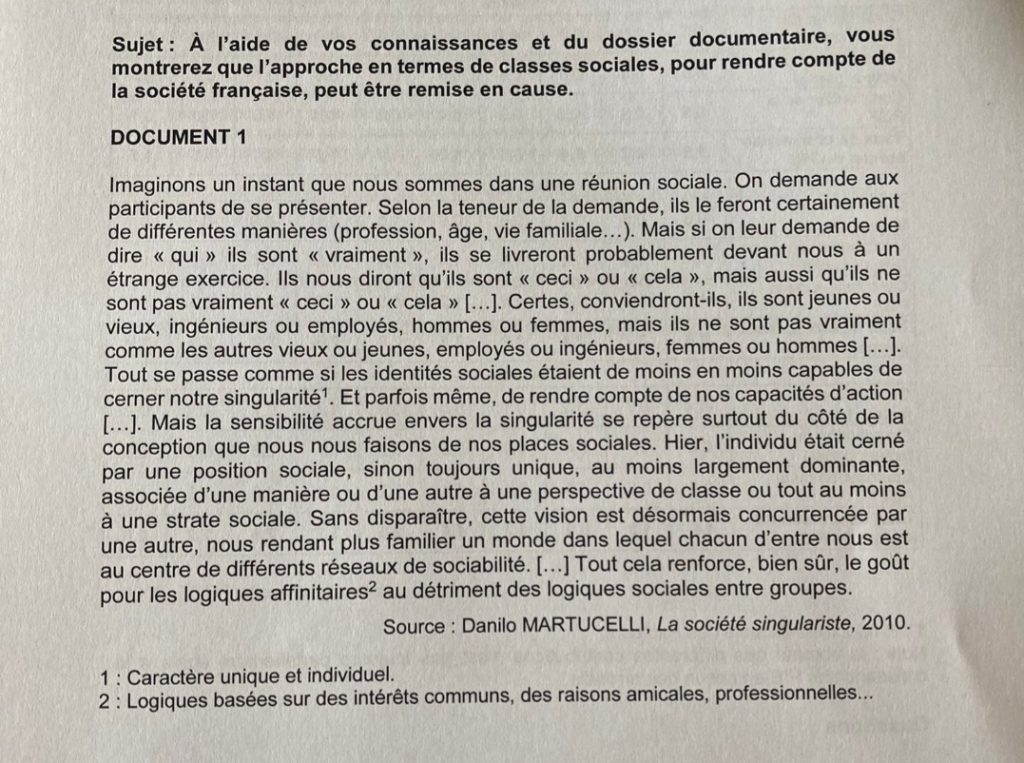

L’indigestion semblait signalée par, de temps à autre, un réflexe de mauvaise humeur, une grimace d’irritation qui lui faisait grincer des dents, de manière audible, en présence de fautes commises dans l’exercice de son métier, ou encore par des malédictions superflues proférées dans un sifflement plutôt que par des paroles, enfin et surtout par une insatisfaction perpétuelle avec la hauteur de la table sur laquelle il opérait. Bien que très ingénieux en matière de mécanique, Pinces Coupantes ne parvenait jamais à adapter cette table à ses besoins. Il mettait sous les pieds des éclats de bois, des cales de toute sorte, des morceaux de carton-pâte et finit par essayer un ajustement subtil en repliant dessous des bouts de papier buvard. Mais aucune invention ne pouvait le satisfaire. Si, pour soulager son dos, il soulevait la table jusqu’à lui faire former un angle aigu avec la pointe de son menton, et s’il y écrivait comme quelqu’un qui se serait servi du toit pentu d’une maison hollandaise pour se constituer un pupitre, alors il disait que cela arrêtait la circulation du sang dans ses bras. Si, par contre, il l’abaissait à hauteur de sa ceinture et se courbait pour travailler, alors il était saisi d’un douloureux mal de dos. Bref, le fond de l’affaire était que Pinces Coupantes ne savait pas ce qu’il voulait ou, s’il voulait quelque chose, c’était d’être une fois pour toutes débarrassé de la table d’un gratte-papier.

(Herman Melville, Bartleby)

Jeudi 12 mai

Mardi 3 mai

Un soir j’arrivai en avance, poussé par une agitation étrange. Nouvelle.

Je voulais me retrouver dans ce lieu, y retrouver Fossaert. L’horaire était un peu pénible, le mercredi il y avait toujours beaucoup de monde qui venait s’entraîner après le travail. En passant ma carte magnétique à l’entrée je cherchai du regard, tout au fond. Côté barres et haltères. Fossaert avait son spot là-bas, un mètre carré donnant sur une baie vitrée que tous les autres membres du club évitaient, car elle donnait sur la rue. Mais cette fois la place était occupée par deux filles. Elles avaient l’âge d’être au lycée. Elles bavardaient en soulevant vaguement des poids et en regardant si les jeunes gars autour les regardaient. Ce qu’ils faisaient. Au vestiaire j’en aurais le cœur net. Je ne vis pas le sac blanc et bleu devenu familier laissé d’ordinaire sur un banc en aggloméré. Stéphane n’était pas là. Il arriverait peut-être plus tard. Je me changeai, de mauvaise humeur. Au bout d’une vingtaine de minutes, j’errai d’une machine à l’autre – tous les tapis de course et les vélos avaient été pris d’assaut. Je bouillonnais. En désespoir de cause, décidai d’aller suivre le cours de circuit training qui venait de commencer dans la salle attenante. Elle aussi était bondée. Dos au miroir qui occupait toute la longueur de la pièce, Greg le coatch attendait que la grande aiguille de l’horloge au-dessus de lui arrive sur le 12 et que la petite, entraînée dans sa course, tombe sur le 6. On y était presque. Le trentenaire athlétique se tenait tout près d’un tableau blanc mobile. Il y avait inscrit les noms des exercices à enchaîner dans un ordre précis. Les unes après les autres, des femmes – et un homme, en surpoids – s’étaient placées dans la salle, distribuées équitablement sur tout l’espace. Elles aussi patientaient, debout derrière un tapis posé à terre, prêt à l’emploi. Je me faufilai. Saisis un tapis libre, le premier du haut tas. M’installai à mon tour. Je me dis : tout ceci est ridicule. Me retrouver ainsi au milieu de ménagères. Pourvu que Fossaert ne tarde pas. Elles ont toutes plus de cinquante ans non ce n’est pas possible. Il y a un millénaire dans cette pièce. Qu’est-ce que je fais là. Je ne peux pas rester. Je marmonnais comme pour me rassurer mais savais parfaitement qu’une fois lancé dans le circuit il me serait difficile de m’extirper de la salle. Simple politesse, ça ne se faisait pas. La grande aiguille franchit la barre. À cet instant Greg tapa dans ses mains et commença ses explications. De temps en temps il montrait les mouvements. Puis il prit son smartphone. Pour y lire un message feignit de peiner à configurer son chronomètre. L’enclencha. Monta la sono. Fort très fort. Une musique électro de piètre qualité. Boum – boum – c’est parti – boum – boum – un – deux. Trente secondes d’effort, quinze de repos. Cinq tours. C’est pas compliqué. Buvez mais pas trop. Soufflez. Je commençai un peu mollement. J’avais mal sous la plante du pied depuis plusieurs jours et préférais rester prudent. Mais très vite l’agitation qui m’avait pris dans la journée me tendit à nouveau. Je ne trouvai d’autre moyen d’y répondre qu’en accélérant. Je comptais de façon machinale. Expirais de plus en plus bruyamment. Pendant les temps de récupération, j’avais beau y mettre toute mon attention. J’avais beau essayer j’avais le plus grand mal à calmer ma respiration. Au bip je reprenais aussi sec. Ne réfléchissais pas. Je bougeais en tous sens, sans toucher les tapis voisins. M’épuisais. Les brûlures dans les cuisses, le raclement dans la gorge et jusqu’au fond des poumons. La douleur aux poignets quand j’enquillais les pompes, les chevilles dures sous les sauts. Tout cela ne suffisait pas. Je dérouillais sans m’apaiser. Tout en moi se crispait. Je ne pensai plus à m’éclipser en douce pour vérifier si Fossaert était dans la salle aux machines. Je voulais finir le dernier tour, aller au bout du circuit. Quand la sonnerie finale retentit j’étais en nage. Rouge dans le grand miroir. Mon cœur frappait sous mes côtes comme un batteur dépoussière un vieux tapis. Les oreilles bourdonnaient. Je me désaltérai puis sans plus traîner allai ranger mes affaires. En traversant la salle souris aux dames. Je me sentais d’une humeur massacrante. Fossaert ne viendrait pas. Je n’avais plus de forces. Il me fallait partir, maintenant. Et pourtant dans la douche du vestiaire, pourtant tout en me frictionnant le corps engourdi sous l’eau chaude, je me dis : je n’ai pas eu mon compte. Ce n’était pas assez. L’agitation était toujours là. Intacte. À moins qu’elle ne fût devenue entre-temps. Une rage.

Oui.

Une rage profonde en moi apparue sans raison et que rien ne pourrait adoucir. Peut-être que cette rage inexpliquée ne me quitterait plus. Pourquoi partirait-elle, puisque je ne savais pas plus pourquoi elle était venue. Elle serait là, toujours ; voilà tout. Je m’en allais penaud. L’emportais impuissant. Les cheveux encore mouillés, le pied douloureux et le mollet gauche comme déchiré en deux. Je sortis en claudiquant et rentrai chez moi.

Dimanche 1er mai

donc, est la biographie fictionnelle d’Emil Zátopek écrite par Jean Echenoz. Elle contient de très bonnes choses. Comme souvent dit concernant l’auteur, une économie de moyens, une simplicité dans la phrase et un humour tendre et constant qui rendent le texte éminemment sympathique. Il y a une sorte d’évidence dans la lecture, elle coule d’elle-même, passant d’un événement à un autre sans à-coup, un peu comme on court d’ailleurs, prenant un virage ici, ralentissant là, dans la montée, puis accélérant à nouveau, mais le tout avec une certaine fluidité : on avance, régulier, jovial, sécure.

Dans ce mouvement, j’ai particulièrement apprécié le travail d’énumération (il faudrait que je retrouve et cite quelques exemples, j’ai lu sans prendre de notes) : elles restent discrètes (d’une longueur « raisonnable ») mais permettent de dire beaucoup d’un fait. Je découvre par la lecture d’Echenoz qu’il existe un véritable art de la liste, qu’il maîtrise parfaitement. Ainsi parvient-il à balayer tout un pan du réel de façon à la fois très simple et efficace.

J’ai aussi noté, à l’occasion de ces énumérations, la disparition systématique des points d’interrogation (quand par exemple il s’agit de répertorier les questions posées par les journalistes au coureur prodigieux). Un tel choix me touche beaucoup. J’ai tendance également à gommer ces signes de ponctuation. J’ignore pourquoi, mais je trouve souvent les questions plus fortes lorsqu’elles ne se manifestent que par la syntaxe (sujet inversé), les pronoms interrogatifs (que – quoi), les marques d’oralité et le contexte, et non plus par la ponctuation. Je le fais beaucoup sans pouvoir expliquer quel est alors l’effet recherché.

Voyons avec Echenoz. Chez l’écrivain, le passage où des questions sont privées de leur point d’interrogation n’est plus tout à fait du discours indirect libre. Il est, je crois, davantage que cela. Une mise à plat s’opère qui transforme de la vie – la parole des journalistes, pour reprendre mon exemple – en une somme de mots, dérisoire, mitraillée de manière automatique et répétable à l’infini. Zatopek suscite partout, sur tous les stades du monde, les mêmes réactions et doit en conséquence répondre aux mêmes éternelles questions. Il le fait en souriant. On sent l’ironie de l’auteur, sa désignation de l’absurde. C’est sûr, il y a du Beckett dans tout ça.

On retiendra aussi la description du style ahurissant du coureur, ainsi que le lien plein de malice qui est fait entre son talent et son nom. Ce passage est un bijou :

L’ensemble, je l’ai dit, montre une étonnante légèreté. On traverse la vie du champion comme s’il s’agissait d’une vie à la fois étonnante et banale, à portée d’homme. Tout le travail tient ici, ce qui est à mon sens un véritable exploit. Mais justement, j’ai un gros bémol concernant le roman. Car les seuls moments où le texte reprend une forme de gravité sont lorsqu’il évoque – dénonce serait ici plus adéquat – les crimes communistes. De la censure, la limitation des déplacements dans le bloc de l’ouest aux procès iniques, en passant par les emprisonnements et le travail forcé dans des usines où il faut manipuler de l’uranium, le ton devient soudain beaucoup moins distancié. C’est dommage que l’auteur n’ait pas réussi à tenir là aussi. Si le projet était de donner à voir un autre point de vue sur une existence, considérée comme extraordinaire, pour en faire quelque chose qui glisse, qui ne se maîtrise pas et échappe toujours à la compréhension, alors il fallait le faire pour le talent prodigieux de Zatopek autant que pour la férocité du régime soviétique. Dans le roman, et malgré les quelques explications émises, le coureur semble battre tous les records sans qu’on parvienne jamais à mettre tout-à-fait le doigt sur ce qui le rend si fort, si différent. Mais il tombe en disgrâce pour des raisons on ne peut plus claires : le régime est mauvais, le communisme a produit une dictature, il a pouvoir de vie ou de mort sur chacun, l’exerce de manière impitoyable. Je trouve que c’est une erreur (pas de penser que L’URSS fut un régime terrible, bien sûr, mais d’avoir changé de regard en cours d’écriture).

En effet, ou bien le roman est politique, ou bien il ne l’est pas. Pour être plus exacte, de deux choses l’une, ou il dépolitise le parcours de Zatopek (au point de nous proposer un Lucky, un Molloy, une figure hors-réel qui saura nous toucher de là où elle est), ou bien pas du tout. Or, Echenoz a volontairement imaginé une sorte de pantin traversé par la vie, balloté par la folie totalitaire. Une figure impossible / mais plongée dans l’histoire. Autant dire : un oxymore. L’idée est intéressante, mais elle ne peut que mener vers certains raccourcis. En effet, si les méfaits du communisme façon Staline sont cités comme forces agissantes, alors il est dérangeant que certains comportements de Zatopek aient été quant à eux escamotés. La sélection des informations, dans ce cas, interroge. Celui-ci par exemple pas dénoncé l’invasion de Prague par l’armée russe sans vraiment le vouloir, embarqué presque malgré lui par une foule en colère puis aussitôt tombé en disgrâce auprès de sa hiérarchie, comme Echenoz le raconte : Zatopek a dénoncé à plusieurs reprises cette invasion. Il savait ce qu’il risquait. Il a fait un choix politique.

De même, il n’a pas quitté son emploi d’éboueur parce que les habitants lui montraient leur soutien en allant déposer à sa place leurs ordures dans la benne (ce qui ressemble à un de ces petits miracles que la vie ne nous offre que trop rarement), mais parce que son réseau d’amis a œuvré pour que l’État lui attribue un autre emploi. Qu’on me comprenne : il n’est pas question ici de minimiser ni de justifier les ignominies qu’ont vécues les populations d’URSS. Mais le procédé consistant à transformer Zatopek en brave machine à courir victime hallucinée de l’horreur communiste, dans la mesure où il implique un arrangement avec le réel, et finalement la simplification bien pratique de celui-ci, me pose problème. Il suffit de se renseigner un minimum pour comprendre que Zatopek a eu une attitude ambiguë avec le pouvoir tout au long de sa vie (ce que je ne suis pas en train de juger, ne serait-ce que par manque de précisions sur ce point, mais ce qui me semble être en soi matière à intérêt romanesque).

Enfin, l’issue du roman, sa dernière phrase a de quoi interroger. Je spoile pour la bonne cause. Passons sur le fait que le récit s’arrête avant la chute du régime soviétique et qu’il fait donc l’impasse sur la réhabilitation de Zatopek par Václav Havel et le regain de gloire qu’il a connu dans les dernières décennies de son existence. Contentons-nous de regarder cette phrase de près :

« Bon, dit le doux Émile. Archiviste, je ne méritais sans doute pas mieux. »

On comprend toute l’ironie du propos : un champion du monde de course à pied, recordman inégalé, finit archiviste après avoir été déchu de son grade militaire (obtenu au passage de façon assez douteuse, au gré des victoires sportives et des médailles et non de ses faits d’arme). Pour autant, il ne se plaint pas et accepte son sort parce qu’il est modeste. Et bien cela me gêne. Vraiment. Non seulement le poste d’archiviste, attribué à Zatopek grâce à ses relations, lui a permis d’utiliser ses connnaissances en langues étrangères (on peut aussi imaginer un homme heureux de manier celles-ci tout au long de sa journée de travail), mais encore je ne vois pas quelle infamie il y aurait à ce qu’un athlète à la retraite se reconvertisse en archiviste. J’ai beau chercher, je ne vois pas quelle infamie il y a à être archiviste. Alors je demande : quel est ce « mieux » auquel pense Echenoz ? Et si un tel poste était une déchéance, à cause notamment des conditions de son exercice, quelles sortes de personnes le méritaient plus que notre héros ? Et pour quelles raisons ? Selon quels critères ? Mais je m’emballe.

Pour tout dire, ce que je perçois dans cette fin de roman, c’est une volonté de fabriquer du Kafka avec le réel ; volonté plutôt étrange, car des situations kafkaïennes, il en existe réellement. On en a tous entendu parler, ou même parfois vécu à des degrés divers, le plus souvent anecdotiques fort heureusement. Mais cette fois, le désir de l’auteur de produire artificiellement un effet dans une biographie de célébrité, de plaquer cette lecture littéraire sur une vie d’homme l’a amené à des choix pour le moins discutables. Discutables politiquement car, force est de le reconnaître malgré le réjouissant talent de l’écrivain, parfois un peu faciles.

Jeudi 28 avril

La perle du jour :

« Enclavé dans la zone industrielle et fort laid, le stade de Zlin se trouve en face de l’usine électrique : le vent y chasse la fumée de cheminée, la suie et la poussière qui retombent dans les yeux des sportifs. »

(Jean Echenoz, Courir)

Et là aussi, en gras, un mouvement qui va du large au petit : les particules diffusées dans l’atmosphère se concentrent et se logent sous les paupières des coureurs. Le mouvement recrée au passage ce sentiment que l’on a parfois que les éléments extérieurs, les éléments naturels, se concertent pour influencer nos actes. Tantôt pour nous aider, tantôt pour nous nuire.

Ce procédé d’amplification/rétrécissement est d’une immense richesse. Cela fait trois jours qu’il occupe mon attention. En vrai je le trouve magnifique.

Mardi 26 avril

Lu Gens du nord, d’une traite. C’est vraiment très réussi : l’intrigue, le découpage des scènes, l’alternance politique/histoire d’amour. De ce point de vue, purement narratif, le récit s’avère un peu trop classique à mon goût, même s’il faut reconnaître que les conditions dans lesquelles naît la relation sont originales. Disons que d’une certaine façon, toute histoire d’amour a quelque chose d’entendu, de prévisible, et à quoi il doit être difficile, voire impossible d’échapper lorsqu’on écrit. Le tout, indéniablement, est de qualité. Et il n’y a aucun faux pas, rien qui coince, jamais.

En outre, le contexte du roman – l’Irlande du Nord au début des années 1990 – et le talent de Perrine Leblanc pour dresser une ambiance en quelques mots permettent une réelle plongée dans des zones sensitives très spécifiques (ciel, pluie, lumière, mœurs, « gueules » locales, particularités linguistiques, etc).

Mais ce que l’auteure réussit particulièrement bien, je l’avais finalement noté dès hier, dès les premiers chapitres. C’est cette manière de partir du petit pour élargir à une vision globale de la scène (ou l’inverse : partir du grand et terminer sur un resserrement).

En allant encore un peu plus loin, on pourrait imaginer des scènes où l’ensemble se positionne totalement en fonction d’un détail. Il ne faudrait pas grand chose alors pour que celui-ci donne le sentiment d’agencer tout le reste. Ce n’est pas tout à fait ce qu’on trouve dans le roman, ou du moins pas souvent (l’extrait d’hier en est en réalité l’exemple le plus flagrant que j’aie repéré), mais chaque fois que l’auteure opère un rétrécissement soudain et inattendu se produit un puissant effet. Voici quelques autres exemples du procédé :

– » Mais le mégot n’avait rien à livrer, c’était un vulgaire bout de cigarette fumée par une bouche maquillée. »

– « Il lui a demandé : As-tu peur de ton sujet ?

Elle lui a répondu : Et toi ?

Tout le temps.

Il a dégagé avec son petit doigt la mèche de cheveux qui s’était engluée dans le gras du baume dont elle s’enduisait machinalement depuis une demi-heure. »

– « Si à 15h30 il n’est pas venu te chercher, tu siffles ta bière et tu sors.

Anne a décollé avec l’ongle une gomme à mâcher qui avait durci sous la table. »

Et j’ajoute, pour le plaisir, cette superbe image :

« Elle a survolé le désert de calcaire où ont poussé la mort et la famine, au XIXème siècle. »

Lundi 25 avril

« À 13 heures rue de Rivoli, au premier étage de la librairie WSSmith section History, l’air déplacé par un homme pressé a tourné la page d’un ouvrage d’histoire coloniale des Indes occidentales que François ne lisait pas. » (Perrine Leblanc)

Intéressant, cette manière de partir du détail inattendu, du petit et du léger, pour élargir à la scène.

Mais à vrai dire la phrase entière, pour l’attention qu’elle fait porter à cet inconnu qui passe (dont on peut s’attendre à ce qu’il joue un rôle dans le récit), à l’état d’esprit du héros (attentif à ce qui l’entoure tout en faisant semblant de lire), en plus de cette entrée visuelle, tout en mouvement, dans la scène, est d’une très grande habileté.

Dans l’écriture fictionnelle on peut avancer en se posant ces deux seules questions :

1) quelles informations sont nécessaires (et donc, en creux, lesquelles ne le sont pas) ?

2) comment les combiner ?

Le reste, si reste il y a, se fera par rapport aux réponses qu’on leur aura données. Cela signifie que tout surcroît d’information est possible. Mais alors, il doit se faire en connaissance de cause.