Mercredi 11 août

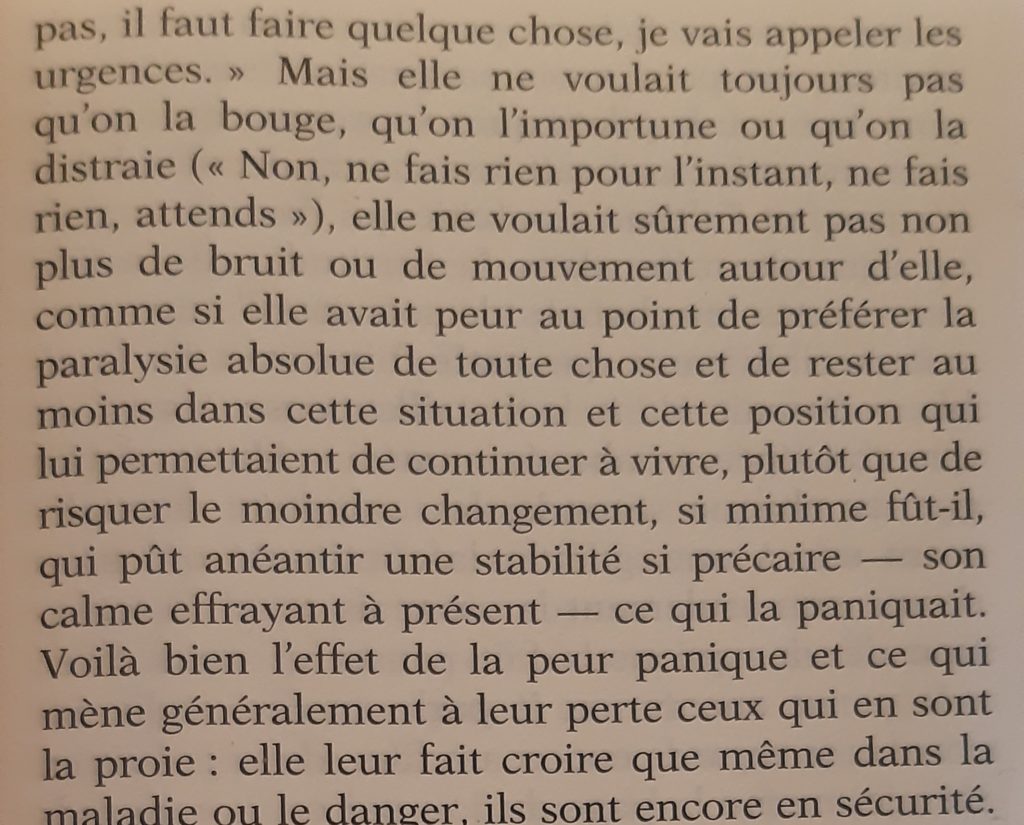

Dans L’intendant Sansho du réalisateur Kenji Mizogushi que j’évoquais dans un billet précédent, il y a cette dernière scène entre le héros et sa mère, qu’il retrouve après plus de dix ans de séparations. Cette scène est poignante. Je crois que c’est à cause de la position des corps et de leurs mouvements. Ils m’ont suffi en tout cas. La façon dont les deux viennent à s’enlacer et pour tout dire la danse qu’ils accomplissent ont de quoi bouleverser. Au début de la scène, la vieille femme devenue aveugle se tient assise comme une poupée. Elle garde les jambes étendues et le visage tombe vers le sol.

Zushio s’approche. Il vient la réchauffer, lui redonner vie. Alors, les paroles automates de la femme redeviennent, peu à peu, plus spontanées.

La femme met du temps à croire qu’il s’agit bien de son garçon. C’est très beau de voir comment, une fois certaine, elle laisse un peu d’elle s’abandonner à ce fils – et ce corps – nouveau pour elle. Il y a dans ce passage, les quelques secondes où on la voit le retrouver, quelque chose de très animal. Elle le renifle presque.

Avec la vie revient aussi le temps de la douleur vive – celle de découvrir que le père et la fille sont tous deux morts. Mais très vite, dans une dernière et sublime inversion, c’est elle qui se met à raisonner et rassurer le fils. De marionnette abandonnée au sol, elle passe en un instant et contre toute attente à la mère capable de mettre fin aux angoisses de sa progéniture. Pour finir par tenir son enfant serré sur la poitrine et le bercer doucement.

Elle sourit. C’est le sourire indescriptible de la chair retrouvée.